Das Kinderbüro Graz verfolgt seit 15 Jahren den Schwerpunkt, die Rechte von Kindern auf Grundlage der UN-Kinderrechtskonvention in der Öffentlichkeit bekannter zu machen. Ziel des Symposiums Mit Kinderaugen war daher, Bedürfnisse, Rechte und Herausforderungen im Lebensumfeld von Kindern sowie ihre Berücksichtigung und Auswirkung in Architektur- und Stadtplanung zu diskutieren. Getreu ihrer Haltung, Kinder nicht nur zum Thema zu machen, sondern als mündige GesprächspartnerInnen auch zu Wort kommen zu lassen, eröffnete Jakob die Veranstaltung mit der Verkündung des Manifestes Kindergerechtes Planen und Bauen.

„Warum werden wir nicht gefragt, wenn unsere Spielplätze Wohnungen werden?“ Diese Frage könnten Alexandra und Jan normalerweise nur ihren Eltern stellen. Das Symposium gab Alexandra und Jan vom Kinderparlament jedoch die Möglichkeit, ihre Fragen an EntscheidungsträgerInnen aus der Politik zu richten.

Am Eröffnungspodium standen den beiden Landesrat Siegfried Schrittwieser, Landtagsabgeordnete Alexandra Pichler-Jessenko, Landtagsabgeordnete Alexia Getzinger und Gemeinderätin Martina Kaufmann sowie Kinderbüro-Mitbegründer Gerhard Fruhmann Rede und Antwort. Die einfachen Fragen der Kinder wiesen auf sehr fundierte Themengebiete hin, denen die direkten Antworten der Politiker oft nicht gerecht wurden. Dabei ging es um Sicherheit und Belebung von Straßen, Mitspracherecht bei Nutzungsänderungen von Spielflächen, Raumorganisation und -gestaltung von Schulräumen oder Größe von Kinderzimmern und Gemeinschaftsflächen für die Nachbarschaft. Damit wurde schon zu Beginn der Rahmen aufgespannt für weiterführende Gespräche und Diskussionen der TeilnehmerInnen.

Während die jungen Symposiumsteilnehmer in einem Workshop, betreut von FRida & freD, ihre Wohnvisionen bauten, präsentierten am Nachmittag des ersten Tages Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Fachbereichen ihre Blickwinkel zu Themen wie Beteiligungsprozesse, pädagogische Anforderungen oder Raumvermittlung und -gestaltung. Besonders hervorzuheben ist der ressortübergreifende Ansatz von Landesrätin Bettina Vollath. Sie erläuterte ihre Positionen zu Fragen wie der Nachmittagsbetreuung, Verkehrssicherheit, oder der gesellschaftlichen Vielfalt in allen Planungen und beendete ihren Vortrag mit dem Vergleich, dass ein kinderfreundliches Wohnumfeld zugleich auch ein menschenwürdigeres Wohnumfeld ist.

Unter dem Projekttitel Network Mobility entstand in NÖ eine Gemeindeplanung mit Bevölkerungsbeteiligung. Dieses 2013 entstandene Best-Practice-Beispiel macht Mut, sich auf eine Planung unter BürgerInnenbeteiligung einzulassen. Heidemarie Rammler zeigt an diesem Beispiel eine Möglichkeit auf, bedarfsorientierte Anforderungen und Ideen zu gewinnen. Eine solche Einbindung in Entscheidungsprozesse führt zu einer höheren Akzeptanz von notwendigen Maßnahmen, stärkt die Identifikation mit der Gemeinde und führt zu einer Bewusstseinsbildung sowie mehr Verantwortungsgefühl. Eine erfolgreich gelebte Demokratie ist außerdem ein wertvolles Erlebnis mit großem pädagogischem Wert für alle Heranwachsenden. Ein kritisch zu hinterfragender Vorteil ist auch die Kostenreduktion durch Einbindung der Arbeitskreise, Eigenleistungen und Spenden. Anzumerken ist, dass es hier nicht Ziel sein soll, das Engagement der BürgerInnen als Sparmaßnahme auszunutzen, sondern als Mehrwert in der Bedürfnisanalyse und als Entscheidungshilfe für die Planenden anzunehmen.

Architektin Elisabeth Lechner sieht ebenfalls einen großen Vorteil in der realitätsnahen Vorgangsweise, die tatsächlich betroffenen Personen bereits im Vorfeld in die Aufgabenstellung einzubinden. Angela Uttke von jas (jugend architektur stadt) betont, dass jeder Beteiligungsprozess immer auch ein Bildungsprozess sei. Selbstständiges Tun und aktive Beteiligung sollen auch im Umsetzungsprozess möglich sein. Sie ist skeptisch bei Beteiligungen ohne den für sie notwendigen Dialog, welche sie als „Wünsch-dir-was-Zugänge“ bezeichnet. Der pädagogische Zugang steht auch bei Marion Starzacher von archelmoma im Vordergrund. Der dreistufige Aufbau ihrer Architekturvermittlung, von der Vorbereitungsphase über die Untersuchung des Istzustandes bis zur anschließenden Umsetzung in Form eines Modells, führt bei allen Beteiligten zur Diskussion und zu Reflektionsschleifen.

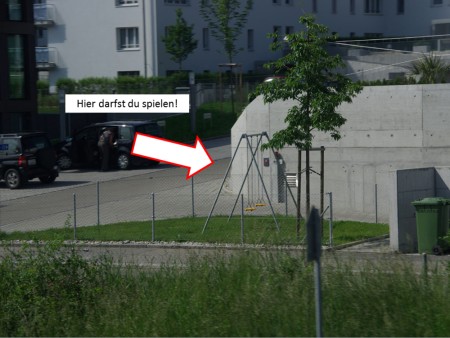

„Kinder brauchen keinen Spielplatz … sie brauchen Platz zum Spielen!“ Mit diesem Aufruf zeigte Ernst Muhr die Grundhaltung des Vereins Fratz Graz, Werkstatt für Spiel(t)räume. „Man muss ja nicht immer gestalten, oft reicht es einfach, zuzulassen“, damit unterstreicht er eine wichtigen Forderung in dem vom Kinderbüro herausgegeben Leitfaden für den Kindergerechten Wohnbau nach nutzungsoffenen Bereichen und mehrfunktionaler Ausstattung. Mittels Fotoschnappschüssen zeigt er zahlreiche Negativbeispiele von beengten Spielräumen und Spielverbotstafeln in Graz. „Die Zustände von Spielplätzen und Schulhöfen sind oft katastrophal.“ Die gesetzlichen Anforderungen werden in der Realität allzu oft nicht erfüllt. Elisabeth Lechner erweitert diese Sammlung um einige Fotos von begrenzten Spiel-Restflächen und „Zaunsiedlungen". Eine Ursache sieht sie darin, „dass die Bedeutung von Außenräumen, Freiflächen und Wohnfolgeeinrichtungen für die Wohn- und Lebensqualität stark unterbewertet wird“. Graz-Lend beispielsweise hat mit 10m²/Bewohner ein enormes Defizit an Freiflächen und trotz steigender Bautendenz werden derzeit keine weiteren Freiräume geschaffen.

„Wir sehen uns alle als Experten auf dem Gebiet des Wohnens und unsere klaren Bilder und Vorstellungen sind doch für alle anders.“ Mit dieser Erklärung zeigte der Soziologe Janosch Hartmann die sehr problematische Basis dieser Wünsche aus der Perspektive des Wohnbauträgers. Deutlich wird das Problem der Wohnbauträger mit jeder neuen Aufgabe, auch zusätzliche Verantwortung übernehmen zu müssen. Daher ist es oft einfacher, sich um Abgrenzung zu bemühen und klare Aufgabengebiete zu erzeugen. Mittlerweile gibt es jedoch die Bereitschaft, mehr Verantwortung zu übernehmen, beispielsweise werden Schulungen für Bewohner zu Vor-Ort-EnergieberaterInnen angeboten. Damit versucht man, mehr Eigenverantwortlichkeit zu initiieren. Wie uns Alexandra Pichler-Jessenko (in Vertretung für den Wohnbaulandesrat) erläutert, herrscht in Graz ein Bedarf an 3000 Wohnungen pro Jahr. Bei den zu erwartenden Konflikten sieht sie Potential in den großen grünen Innenhöfen der Altbauten und meinte: „Hier könnte man mit den Hausbesitzern die Nutzung verhandeln.“

Für die Vermittlung von potentiellen Stadträumen sind Lisa Enzenhofer und Anna Resch die richtigen Ansprechpartner. Unter dem Namen Lendlabor beschäftigen sich die beiden seit drei Jahren mit Leerstand in Graz. Unter dem Motto „Wo nichts ist, ist alles möglich!“ untersuchten sie temporäre Zwischennutzungen und Möglichkeitsräume und fanden in ihrer Erhebung bereits 329 potentielle Leerstände. Dass die Umsetzung von Ideen hierbei nicht einfach ist, erlebten sie oft genug. Beispielsweise haben viele Investoren Angst vor einem negativen Image nach Auflösung einer erfolgreich verlaufenen temporären Nutzung.

Ein gelungenes Beispiel einer Zwischennutzung zeigte Jördis Tornquist (fiedler.tornquist, arch+urb) mit dem Konzept der Ferienstraße. Die im Jahr 2011 entstandene Idee wurde gemeinsam mit Claudia Beiser im Sommer 2012 mit viel Engagement, unter Auflagen und Verwaltungsaufwand und mit Unterstützung der Bürgerinitiative Margaretenbad umgesetzt. Die Grillparzerstraße wurde drei Tage lang für den Autoverkehr gesperrt und durch die Bewohner bespielt. Der Straßenraum erhielt dadurch in diesem Zeitraum seine menschliche Dimension zurück. Ernst Muhr zeigte ebenfalls positiv umgesetzte Projekte des Vereins Fratz Graz von Umgestaltungen und Zwischennutzungen wie z. B. die Erweiterung von Schulhöfen auf öffentliche Plätze oder die Verlegung einer Elternhaltestelle und Gestaltung eines Schulwegs als sichere Begegnungszone.

Zu Beginn des zweiten Tages führten zwei Exkursionen die SymposiumsteilnehmerInnen in die gebaute Realität. Die Führung durch das 2003 eröffnete Kindermuseum FRida & freD zeigt ein gelungenes Beispiel für kindergerechte Architektur. Es wurde vom Büro Fasch & Fuchs entworfen und mit mehreren Auszeichnungen prämiert. Dass die Besucher diese besondere Qualität schätzen, beweist der große Zulauf. Durch die unvorhergesehen hohe Auslastung „ist eine Erweiterung dringend notwendig und gewünscht“, so Museumsdirektor Jörg Ehtreiber.

Die Exkursion zum Kommunalen Wohnbau anders, geführt von Architektin Elisabeth Lechner, verdeutlichte die Reibungsflächen zwischen Planung, Umsetzung und Verwaltung (gat berichtete). „Es geht im Wohnbau nicht um Zimmer.“ Soziale Faktoren wie Beteiligung, Begegnungs- und Gemeinschaftsräume oder die Integration von öffentlichen Freiflächen machen diesen Wohnbau anders. Viel Energie und Überzeugungskraft waren notwendig, um die in der Planung geschaffenen Qualitäten auch baulich umzusetzen.

Politische Vorgaben in Form von Gesetzen oder Förderungen sind ein bedeutsames Instrumentarium, um einen Mindeststandard an Lebensqualität zu sichern. Dass es jedoch in der Umsetzung Hürden gibt, wurde durch die Vorträge und Fallbeispiele deutlich. Durch die komplexen Anforderungen an die einzelnen Bereiche gehen oft zu Sekundärzielen degradierte Ansprüche verloren. Ein wichtiges Ziel wäre folglich ein Umdenken der Prioritäten im Sinne einer langfristigen Qualität anstelle einer kurzfristigen Verbesserung.