Was unter Schutz steht, steht unter Schutz

Hofrat Mag. Dr.phil. Christian Brugger wurde im Jänner 2008 zum Landeskonservator für die Steiermark bestellt. Brugger hat sich während seines Kunstgeschichtestudiums an der Karl-Franzens-Universität Graz, das er 1995 mit einer Dissertation über die „Kirchenbauten in der Zeit des Historismus in der Steiermark“ mit dem Doktorat abgeschlossen hat, intensiv mit Architektur, Denkmalpflege und regionalem Kunstschaffen befasst.

Klare Worte findet Christian Brugger, seit 2008 Landeskonservator für die Steiermark, im Gespräch mit GAT nicht nur zu den aktuellen Themen rund um den Denkmalschutz und den Schutz von historischen Gebäuden sowie Bauten der Moderne, sondern auch zur aktuellen Grundhaltung der Grazer Altstadt-Sachverständigenkommission (ASVK).

GAT: Was war Ihre Motivation, sich für das eher trockene Thema „Denkmalschutz" einzusetzen?

Brugger: Das ist eine gute Frage! Vielleicht ist das Thema gar nicht so trocken? Ich bin von der Ausbildung her Kunsthistoriker und habe daher einen gewissen Hang für historische Kunst und Objekte. Im Laufe der Zeit hat sich bei mir herauskristallisiert, dass mich von den drei großen Themenbereichen Malerei, Skulptur und Architektur die Architektur am meisten interessiert. Die Denkmalpflege ist der Bereich, in dem man am stärksten den ganz konkreten und unmittelbaren dreidimensionalen Bezug zum Thema hat. Ich war mir aber zu Beginn meiner Arbeit in diesem Bereich nicht darüber bewusst, dass Denkmalpflege ein sehr kontroversielles Thema ist. Mich hat also das Interesse an der historischen Kultur auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Reiz, damit nicht nur rein wissenschaftlich umzugehen, zum Denkmalschutz gebracht.

GAT: Es gab am 01.01.2010 eine Gesetzesnovelle, nach der nicht mehr jedes Gebäude der öffentlichen Hand automatisch unter Denkmalschutz steht. Wie sieht die Situation gegenwärtig aus, wurden alle betroffenen Gebäude inzwischen neu bewertet?

Brugger: Das leidige Thema ist die Umänderung des Paragrafen 2, der 1923 als eine Art Fangnetz eingeführt und bis zum 01.01.2010 funktioniert hat: „Kraft gesetzlicher Vermutung stehen alle Denkmale in öffentlich rechtlichen Eigentumsverhältnissen unter Schutz." Das Denkmalamt hatte zehn Jahre Zeit, die entsprechenden Objektbestände österreichweit einer Sichtung zu unterziehen, um zu eruieren, was weiterhin unter Schutz bleiben muss und was aus dem Schutz herausfällt. Dafür war eine eigene Abteilung in Wien zuständig. Es wurden konsequent Gemeinde für Gemeinde, Bezirk für Bezirk in ganz Österreich diesbezüglich besucht. Das war sehr kompliziert. Man musste zuerst bei der Gemeinde erheben, wo welche Objekte sind und auf welchen Grundstücken sie stehen. Das Resultat daraus sind die „verordneten Objekte", die seit 01.01.2010 nach wie vor unter Schutz stehen. Die übrigen Objekte sind gegenwärtig aus dem Denkmalschutz draußen.

Es ist relativ gut gelungen, diese Bestände aufzunehmen, aber wie es natürlich bei einem derartig quantitativen Großvorhaben sein kann, ist sicher der eine oder andere Fehler passiert. Da kommt man im Laufe der täglichen Arbeit drauf. Im Großen und Ganzen ist das aber ein Pool, der mehr oder weniger funktioniert. Die Objekte sind im Internet einsehbar, wobei die Liste aller unter Denkmalschutz stehenden Objekte allerdings nur halbjährlich oder jährlich aktualisiert wird.

GAT: Warum wird diese Liste nicht als Datenbank geführt und permanent aktualisiert?

Brugger: Das Bundesdenkmalamt ist gegenwärtig dabei, seine EDV zu aktualisieren und die Datenbänke der Bundesländer zu vernetzen.

GAT: Ist die aktuelle Liste ein Stand, der Ihrer Ansicht nach komplett ist?

Brugger: Nein! Wir sind damit noch lange nicht fertig. Mit der Liste, die damals gemacht wurde und die sich rechtlich verbindlich auf die Paragraf-2-Objekte bezogen hat, ist natürlich auch der übrige Bestand gesichtet worden, nach dem Motto ,Wenn schon jemand in einem Ort unterwegs ist, wird er sich nicht nur die Kirche und das Gemeindeamt anschauen, sondern natürlich, wenn daneben ein Bauernhaus steht, auch darauf einen Blick werfen.‘ Daraus ist eine interne Auflistung der österreichischen Denkmalbestände entstanden, welche auch private Objekte einbezogen hat. Wir sind gegenwärtig dabei, diesen Fundus abzuarbeiten, stoßen aber an Probleme hinsichtlich personeller Ressourcen.

GAT: Der Denkmalschutz hat nicht nur ein positives Image. Vor allem InvestorInnen und ProjektentwicklerInnen sehen darin eine Abwertung von Immobilien und fürchten Zeitverzögerungen. Womit begründet sich dieses Image und was könnte man dagegen tun?

Brugger: Das ist ein Phänomen, mit dem wir immer wieder zu kämpfen haben, das eigentlich gar nicht sein dürfte. Natürlich bedeutet der Denkmalschutz für den Bauherrn/die Bauherrin, dass er/sie eine Behörde mehr hat, die in seine/ihre Entscheidungsfreiheit eingreift. Das ist systemimmanent und schreckt natürlich viele potentielle KäuferInnen von Immobilien ab. Wenn ich beispielsweise eine Gründerzeitvilla kaufe, billige Kunststofffenster vom Baumarkt einbauen möchte und dann der Denkmalschutz kommt und sagt, es müssen aber Kastenstockfenster sein oder die bestehenden Fenster müssen repariert werden, dann ist das eine Einschränkung für den/die EigentümerIn. Gerade für InvestorInnen ist das ein Problem, da die meisten nur investieren, um aus dem Objekt nicht das Optimum, sondern das Maximum an Gewinn herauszuholen. Da wird der Denkmalschutz als Hindernis gesehen.

GAT: Wie sehen diesbezüglich die Fördermöglichkeiten seitens des Denkmalamtes aus?

Brugger: Es gibt grundsätzlich die Möglichkeit für Förderungen, nur ist das Förderbudget, welches die Republik Österreich für den Denkmalschutz ausschüttet, ein im Verhältnis zum Aufwand sehr geringes.

GAT: Wie hoch ist das?

Brugger: Ich beispielsweise habe für die Steiermark im vergangenen Jahr etwas über 900.000 EUR für den Gesamtbestand zur Verfügung gehabt. Wenn man das auf die nötigen Maßnahmen umlegt, dann ist das natürlich ein relativ geringer Anteil.

GAT: Gibt es einen Schlüssel zum Einsatz der Förderungen?

Brugger: Es gibt keinen Schlüssel zur Verteilung der Förderungen. Wären wir an einen solchen gebunden, sodass wir einen prozentuellen Anteil zu Bauvorhaben beisteuern müssten, dann wäre unser gesamtes Budget bei einem größeren Projekt bereits aufgebraucht. Die Grundidee der Subventionen im Denkmalbereich ist die, dass mit den eingesetzten Mitteln die Bereitschaft der EigentümerInnen, die die Maßnahmen richtig durchführen, gefördert werden soll. Die Förderung versteht sich grundsätzlich als eine Form der Anerkennung. Es gibt aber auch Fälle von Notmaßnahmen wie zum Beispiel Dachsanierungen, die zwingend erforderlich sind, wo das Denkmalamt die gesamten Kosten übernimmt.

GAT: Die Grazer Altstadt-Sachverständigenkommission (ASVK) macht gegenwärtig Schlagzeilen, weniger mit dem Altstadtschutz als mit der InvestorenInnenfreundlichkeit der beiden ASVK-Vorsitzenden Wolfdieter Dreibholz und Michael Szyszkowitz. Das ging zuletzt so weit, dass eine Liste von historischen Gebäuden, die laut ASVK-Vorsitzendem verzichtbar sind, medial kommuniziert wurde. Das Bundesdenkmalamt ist in der ASVK vertreten. Wie stehen Sie persönlich zur gegenwärtigen Ausrichtung der ASVK?

Brugger: Ich bin äußerst verwundert über diese Entwicklung. Sollte sich das in dieser Stringenz weiter so durchziehen, dann wird das Denkmalamt darüber nachdenken müssen, ob es Mitglieder in diese Kommission entsenden soll. Ich kenne diese Aussagen nur aus den Medien und bringe sie mit dem neuen Vorsitzenden der Kommission [Wolf-Dieter Dreibholz, Anm. der Redaktion] in Verbindung, weil sich erst mit ihm das Bild so extrem gewandelt hat. Ich persönlich kann das nicht nachvollziehen, weil die Aussagen, welche zuletzt in den Medien kolportiert worden sind, meiner Meinung nach sogar dem Gesetzesauftrag des Grazer Altstadterhaltungsgesetzes widersprechen. Was die denkmalgeschützten Objekte betrifft, sind diese Aussagen irrelevant. Was unter Schutz steht, steht unter Schutz. Bei anderen Beständen, die der ASVK-Vorsitzende bewusst anspricht, müssen wir uns überlegen, ob nicht eine Überprüfung der Objekte hinsichtlich der Unterschutzstellung notwendig ist.

GAT: Das heißt, wenn der ASVK-Vorsitzende Empfehlungen für seiner Ansicht nach verzichtbare, historische Bauten veröffentlicht, dann beginnen nicht nur die ImmobilienentwicklerInnen aktiv zu werden, sondern auch das BDA?

Brugger: Richtig! Aber wenn ich mir die Gebäude, die im Bericht des G7 [die Stadtzeitung der „Kleinen Zeitung“ am Sonntag, Anm. der Redaktion] erwähnt wurden, ansehe – das Haus am Kaiser-Franz-Josef-Kai neben der Schloßbergbahn und das Girardi-Geburtshaus in der Leonhardstraße – so stehen diese unter Denkmalschutz. Für das Girardi-Haus gibt es auch einen von uns aus dem Jahr 2010 bewilligten Erweiterungsplan. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren.

GAT: Der Zustand des Girardi-Geburtshauses ist schlecht, das Haus steht offen und verkommt. Die Zustände erinnern an das Kommod-Haus ...

Brugger: Der Eigentümer selbst und seine Planer haben von uns eine Sanierungs- und Erweiterungsbewilligung, aber nicht von der Stadt Graz. Ich habe bei dem Gespräch nicht den Eindruck gewonnen, dass sie das Objekt verfallen lassen wollen. Es soll aber gemeinsam mit der ASVK, der Stadtplanung und uns Anfang Juli ein Gespräch im Bürgermeisteramt stattfinden. Es macht den Eindruck, als gäbe es zwischen Stadtplanung und ASVK eine abgesprochene Einigkeit, die Verdichtung im Grazer Stadtraum zu forcieren. Da ist natürlich das Girardi-Haus ein Zeichen.

GAT: Wie beurteilen Sie die Arbeit der „SOKO Altstadt", ist das eine Unterstützung für Ihre Tätigkeit?

Brugger: Es ist einerseits nicht schlecht, wenn es Bürgerinitiativen gibt, die sich um solche Belange kümmern. Die Frage ist, wie man das angeht. Undifferenzierter Einsatz für alles und jedes ist meiner Ansicht nach kontraproduktiv. Die SOKO geht meiner Meinung nach teilweise etwas undifferenziert vor – alles, was alt ist oder wo es regionale Bürgerinteressen gibt, wird von der SOKO sofort zu 100 % aufgesogen und behandelt. Ich hatte inzwischen mehrere Fälle, wo die SOKO Altstadt nicht verstehen wollte, dass Denkmalschutz etwas anderes ist als Ortsbildschutz oder genereller Schutz von historischen Objekten. Nicht alles, was alt ist, ist auch ein Denkmal, sondern das muss auch gewisse Qualitäten haben. Das Denkmalschutzgesetz fordert von uns auch die qualitative Bewertung von künstlerischer, kultureller und historischer Bedeutung, die überregional, österreichweit zu betrachten ist. Und es ist nach dem Denkmalschutzgesetz nicht jedes kleine Vorstadthaus von einer so hohen Wertigkeit, dass es im österreichischen Kontext ein Denkmal sein kann. Und das wollen viele von der SOKO Altstadt nicht verstehen, was die Zusammenarbeit manchmal erschwert. Wenn dann zudem „verbal-radikale" Aussagen getätigt werden, dann dient das der Sache schließlich weniger, als es ihr nutzt. Wenn man zu radikal auftritt, dann kann es passieren, dass ein Objekt schneller weg ist als man glauben möchte.

GAT: Zum konkreten Fall des Girardi-Hauses: das Haus steht offen und ist dem Verfall preisgegeben. Was sind die Maßnahmen, die seitens des Denkmalamtes gesetzt werden können?

Brugger: Das Denkmalamt selbst ist zwar eine Behörde, hat aber keine Exekutionsgewalt. Exekutieren muss das Gesetz für uns die zuständige Bezirksverwaltung, im Fall Graz das Magistrat mit der Bau- und Anlagenbehörde. Wir haben also die Möglichkeit, über unsere Rechtsabteilung bei der Bau- und Anlagenabteilung anzeigen zu lassen, sie möge entsprechende Maßnahmen ergreifen. Im Gesetz ist es so formuliert: Wenn diese Behörde von sich aus von dem Umstand weiß, dann muss sie auch selbstständig tätig werden. Wir selbst haben überhaupt keine Möglichkeiten. Wir können Missstände nur bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde anzeigen. Das ist natürlich eine gewisse Schwäche im Denkmalschutzgesetz, weil die Wege zum Teil relativ lange sind.

GAT: Das würde bedeuten, wenn jemand mit dem Abbruch eines geschützten Objektes oder eines Gebäudes beginnt, welches in einem Unterschutzstellungsverfahren steckt, dann können Sie nichts dagegen unternehmen?

Brugger: Wenn ein Unterschutzstellungsverfahren läuft und wir erfahren, dass der Abbruch des Gebäudes beginnt, dann gibt es nach dem Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz §57 [Gefahr im Verzug, Anm. der Redaktion] die Möglichkeit einer sofortigen Unterschutzstellung. Das bedeutet, dass dann von unserer Rechtsabteilung in Wien dem Eigentümer/der Eigentümerin unverzüglich ein Bescheid zugestellt wird. Wenn dieser/diese den Abbruch weiter vorantreibt, macht er/sie sich damit strafbar.

GAT: Im Fall des Hafnerriegels gibt es einen gültigen Abbruchbescheid für die außenliegende Treppe. Wie sieht die Situation hier aus?

Brugger: Ja, da gibt es einen gültigen Abbruchbescheid. Das Verfahren der Unterschutzstellung ist gegenwärtig im Laufen. Die Frist der Stellungnahme war ursprünglich bis Ende Mai, aber der Bauwerber hat um Verlängerung ersucht.

GAT: Das ist problemlos möglich?

Brugger: Ja, das geht. Ein Unterschutzstellungsverfahren funktioniert so: Der Eigentümer/die Eigentümerin bekommt eine Vorankündigung, ein Schreiben, in dem steht, dass das Denkmalamt aufgrund eines Gutachtens beabsichtigt, das betreffende Objekt unter Denkmalschutz zu stellen. Das Gutachten wird allen Parteien zur Kenntnis gebracht. Dazu kann der Eigentümer/die Eigentümerin eine Stellungnahme oder ein Gegengutachten abgeben, welches sich auf gleichem Niveau bewegen muss wie das Sachverständigengutachten. Das entspricht dem österreichischen Verwaltungsweg mit dem Parteiengehör. Da es fachlich auf gleicher Ebene sein muss, werden solche Gegengutachten häufig bei Externen beauftragt. Wenn sich das nun zeitlich nicht ausgeht, dann kann um Fristerstreckung ersucht werden. Die Behörde, die das Verfahren durchführt, ist die Rechtsabteilung des Denkmalamtes. Diese hat zu entscheiden, wann alle Argumente auf dem Tisch liegen. Sie entscheidet auch, welches der vorliegenden Gutachten glaubwürdiger ist. Sie stellt den Bescheid aus, gegen den in Folge berufen werden kann. Derzeit ist in der Berufung das Ministerium zuständig.

GAT: Was bedeutet das im konkreten Fall für die Treppe beim Hafnerriegel?

Brugger: Das ist unproblematisch. Sollte jemand versuchen, die Treppe abzubrechen, selbst mit dem Abbruchbescheid der Stadt Graz, dann würde sofort eine §57-Feststellung auf dem Tisch liegen, womit das Objekt unter Schutz steht und der Abbruch illegal wäre. Abgesehen davon befürchte ich hier keine solche Situation. Wir haben gute Gespräche mit den Eigentümern und mit deren Rechtsvertretern.

GAT: Wie sieht es betreffend die Fassade des Hafnerriegels aus? Wurde hier ein Projekt eingereicht?

Brugger: Dazu hat es bereits zahlreiche Vorgespräche mit meinen Mitarbeitern gegeben. Generell ist das ein schwieriger Punkt, der die Idee des Denkmalschutzes für Bauten des dritten Viertels des 20. Jahrhunderts betrifft. Bei allen früheren Bauten haben wir relativ wenige Schwierigkeiten. Es wurden immer mehr oder weniger dieselben Materialien eingesetzt und diese haben empirisch funktioniert. Ziegel, Stein, Kalkmörtel, Holzdächer mit ordentlichen Dachbeständen und Ziegeldeckung. Da wissen wir, das funktioniert bei ein wenig Pflege über Jahrhunderte. Nach dem Zweiten Weltkrieg, mit dem Aufkommen moderner Baustoffe, wurde in großem Ausmaß mit Materialien und Konstruktionen experimentiert, die sich teilweise nicht als nachhaltig und dauerhaft erwiesen haben. Damit stecken wir in einem Dilemma. Der Denkmalschutz in seiner traditionellen Vorstellung geht immer davon aus, dass an erster Stelle die Substanzerhaltung und die Bewahrung des Erscheinungsbildes stehen. Wenn irgendwo Reparaturen nötig sind, dann sind diese mit den historischen Materialien durchzuführen. Das funktioniert bauphysikalisch und die Authentizität wird aufrechterhalten. Diese Herangehensweise wirft nun Probleme mit Materialien auf, welche schlichtweg nicht funktionieren. Eine Asbestdämmung kann ich nicht 1:1 ergänzen, ich kann sie genau genommen gar nicht im Gebäude lassen. Wir haben auch Glasverbindungen und Metallverbindungen, welche ursprünglich gehalten haben, aber nun beginnen, zu versagen, weil die Fehlertoleranzen teilweise gegen Null gehen.

Es stellt sich hier also die Frage, ob nicht auch das Transportieren der Idee dem Denkmalschutz entspricht, auch wenn das nur mit anderen Mitteln gelingt. Vorausgesetzt natürlich, dass das Erscheinungsbild passt und der Originalzustand dokumentiert wird. Diesbezüglich sind wir Denkmalpfleger selbst in einem Denkprozess. Können nicht auch die Form und das Aussehen den Denkmalwert indizieren?

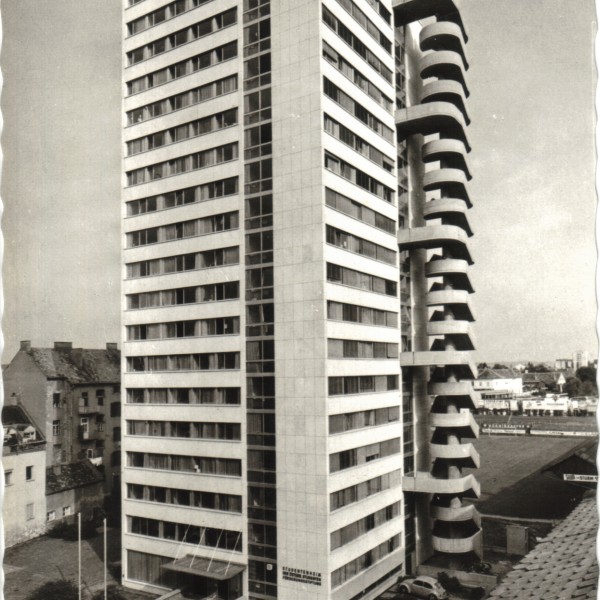

Beim Hafnerriegel ist es so, dass eine damals neue Fassadenverkleidung und Befestigungstechnik zum Einsatz gekommen ist, welche aber aus heutiger Sicht energetisch unbrauchbar und nicht nachhaltig ist. In so einem Fall ist für uns wichtig, dass im Endeffekt das Erscheinungsbild weitgehend beibehalten wird, auch wenn die Technik eine andere ist.

GAT: Besteht dann die Gefahr, dass dasselbe passiert wie mit dem Forschungszentrum Leoben von Eilfried Huth?

Brugger: Jein. Leoben war ein Lehrbeispiel, entweder es gelingt, das Erscheinungsbild zu erhalten, oder man lässt die Finger davon. Das, was in Leoben passiert ist, das ist noch viel weiter gegangen. Das Gebäude stand nicht unter Denkmalschutz, sondern wurde durch Ensembleschutz zum Denkmal. Im Fall des Hafnerriegels soll das Erscheinungsbild mehr oder weniger gleich bleiben. Das Erscheinungsbild beim Huth-Projekt in Leoben ist ein komplett anderes. Das hat nichts mehr mit dem alten Gebäude zu tun, das ist mehr oder weniger ein Neubau, der zufällig die gleiche Grundform hat.

GAT: Wenn bei manchen Bauwerken der Transport der Idee im Vordergrund steht, wird sich der Denkmalschutz bei Gebäuden, welche technisch nicht funktionieren, dann künftig auf die Dokumentation beschränken? Würde das dem Transport der Idee bereits gerecht werden, sodass das betreffende Gebäude selbst abgebrochen werden kann? Müsste man dann frühzeitig eine umfassende Dokumentation des Objektes im Originalzustand fordern und betreiben?

5.500 z

Brugger: Das ist ein Gedankenspiel, das durchaus naheliegt und in manchen Fällen auch so enden kann. Wenn das Material nicht mehr zu retten ist, wäre dann die Dokumentation das, was für die Zukunft aufgehoben werden kann. Diese Vorgangsweise ist analog zur Archäologie, wo ausgegraben wird, dokumentiert, befundet und erforscht. Im Fall des Huth-Gebäudes in Leoben wäre das wahrscheinlich der richtige Weg gewesen.

GAT: Besteht auch die Möglichkeit, seitens des Denkmalschutzes zu bestimmen, dass Gebäude nicht wärmegedämmt werden, wenn das Erscheinungsbild dadurch grob verändert würde?

Brugger: Selbstverständlich, das Erscheinungsbild ist doch wesentlicher Anteil des Denkmalwertes. Aber daran knüpft sich das Problem, dass die Frage in die Wirtschaftlichkeit abgleiten kann. Der § 5 des Denkmalschutzgesetzes ist so formuliert, dass wirtschaftliche Belange im Bewilligungsverfahren für den Umbau besondere Beachtung finden müssen, wenn dadurch die langfristige Erhaltung des Denkmals unterstützt wird. Am Beispiel des Hafnerriegels: Wenn der Eigentümer sagt, eine Investition zahlt sich wirtschaftlich nicht aus, er will das Gebäude gar nicht angreifen, dann können wir zusehen, wie das Objekt in kurzer Zeit verfällt und weg ist. Wenn jemand kommt und sagt, er investiert für eine wirtschaftliche Nutzung, die den langfristigen Erhalt des Objektes sichert, dafür aber diverse Eingriffe vornehmen muss, dann müssen wir abwägen und entscheiden, inwieweit der Denkmalcharakter damit erhalten bleibt. Da gibt es kein Patentrezept. Es wird auch in Zukunft sicher Objekte geben, wo wir sagen, hier geht gar nichts, und andere, wo wir Zugeständnisse machen müssen. Jeder Dachgeschossausbau ist letztlich auch ein Zugeständnis an die Wirtschaftlichkeit.

GAT: Zum Thema Wirtschaftlichkeit und Erhaltung war zuletzt auch die Eishalle Liebenau in den Medien präsent.

Brugger: Die Liebenauer Eishalle steht derzeit unter Schutz und ist meiner Meinung nach unbedingt erhaltenswert. Ich werde mich sicher dafür einsetzen, dass die Halle bestehen bleibt. Eventuell können spätere Einbauten, die den Charakter verändert haben, wieder zurückgebaut werden, aber die Grundsubstanz wird zu erhalten sein. Meinem Augenschein nach sollte das auch technisch kein Problem darstellen.

GAT: Ist die Terrassenhaussiedlung ein Thema für eine Unterschutzstellung?

Brugger: Ja, sie steht auf unserer Agenda, ich kann aber noch nicht genau sagen, wann es soweit sein wird. Die Gebäude der 1950er- und 1960er-Jahre werden immer mehr zum Thema. Wir stecken bei diesen Gebäuden aber in einem zweifachen Dilemma. Zum einen betrifft das die angesprochenen bautechnischen und bauphysikalischen Probleme. Zum anderen ist es schwierig, bei relativ jungen Objekten deren Wertigkeit in der Architekturgeschichte zu definieren. Teilweise stehen nicht einmal die ArchitektInnen hinter ihrem Werk. Wir tun uns daher wesentlich leichter bei historischen Objekten, wo ja auch bereits eine natürliche Auslese stattgefunden hat. Vereinfacht formuliert – wenn etwas aus der Gotik, der Renaissance oder dem Barock die Jahrhunderte bis in die Gegenwart überdauert hat, dann muss es eine gewisse Qualität haben. Im Fall der Gebäude der 1950er- und 1960er-Jahre stellt sich die Frage: Was wird sich als stilbildend und schuletypisch herausstellen?

GAT: Sind diese Gebäude nicht gegenwärtig akut gefährdet durch den ungebrochenen Trend zur thermischen Sanierung?

Brugger: Das betrifft gleichermaßen auch die historischen Objekte. Der Druck der thermischen Sanierung bereitet uns allergrößte Probleme. Wir bekommen beispielsweise Unterlagen von Firmen, die historische Gesimse und Verzierungen aus Dämmstoffen herstellen, um sie auf Gebäude zu applizieren. Das sieht schrecklich aus, auf einem Niveau von Disneyland. Das Denkmalamt setzt sich daher bewusst mit der Frage Energieeffizienz und Baudenkmal auseinander. Wir haben beispielsweise eine Broschüre zur Energieeffizienz von Baudenkmälern publiziert.

GAT: Andere Länder und Kontinente sehen durchaus neidisch auf unsere Baudenkmäler. In Las Vegas wird Venedig nachgebaut, in China Hallstatt. Bei uns lechzen die Investoren danach, alte Substanz abzubrechen.

Brugger: Der Prophet zählt im eigenen Land nicht. Der Unterschied liegt darin, dass anderswo ein romantisches Bild erzielt wird, indem ein Teil historischer Städte nachgebaut wird, während wir mit diesen Objekten tatsächlich leben. Wenn in China Hallstatt nachgebaut wird, passt das auch in die Kultur der Chinesen, wo dem Bild eine besondere Bedeutung verliehen wird und nicht der Substanz. Die Fixierung auf das originale Material entspricht eher einer europäischen Einstellung.

GAT: Wie steht es um das Glashaus im botanischen Garten?

Brugger: Wir haben eine Proberestaurierung vorgenommen. Die Bundesimmobiliengesellschaft sagt, sie darf an den Objekten nur dann etwas machen, wenn dadurch irgendeine Form der Nutzung möglich wird. Es gibt ein vergleichbares Beispiel in Slowenien in Sežana, wo ein Glashaus als Ausstellungsort in einem Park integriert und in Verwendung ist.

GAT: Wir danken für das Gespräch.

SOKO kämpft weiter!

Zur Erinnerung: Die Initiative SOKO Altstadt wurde 2010 nach dem skandalösen Abbruch des Castellhofes gebildet. Dass dieser Bau aus dem Ende des 16. Jahrhunderts auch kunsthistorisch eine herausragende Wertigkeit hatte, war vom Denkmalamt aus nicht nachvollziehbaren Gründen zurückgewiesen worden. Noch weniger erkannt oder zugegeben wurde seine überregionale geschichliche Bedeutung: hier wohnten mehrere Persönlichkeiten, die am Habsburgischen Hof in Graz eminenten Einfluss besaßen und in der Gegenreformation eine große Rolle spielten. Das sind genau die Gründe, aus denen Denkmalschutz abzuleitet ist. Der Verlust dieses Hofes, der an das traurige Schicksal des Kommodhauses erinnerte, schmerzte sehr und manche unbedachte Äußerung in diesem Zusammenhang war wohl nicht angebracht. Aber: die Situation für das Bauerbe in Graz ist – vor allem in der Vorstadt - dramatisch geworden. Auch beim Mustralhof Am Damm 53, bei der Cottone-Druckerey in der Josefigasse 73, bei der Lazarettkaserne blieb der Denkmalschutz auf der Strecke. Villen und alte Vorstadthäuser werden ohnehin so nebenbei abgerissen oder verschandelt. Denkmalschutz muss ein Anliegen der Bewohner bleiben; in Graz – der Welterbestadt - wird dafür herzhaft gekämpft, das müsste auch einen Landeskonservator eigentlich freuen! Wir von SOKO werden jedenfalls weiterhin auf Zusammenarbeit und einen sachlichen Meinungsaustausch setzen.

Antwort auf SOKO kämpft weiter! von Peter Laukhardt

Dachausbau Kastner u.Öhler

Da ich für Sie ja kein "Unbekannter" mehr bin, frage ich Sie, wann die von obiger Firma die zugesicherte "Bronzierung" der errichteten Dächer vorgenommen wird. Ich habe selbst bei der Firma nachgefragt. Es wurde dies bis 2013 zugesichert. Wissen Sie etwas Näheres darüber, da ich den Verdacht habe, dass es bei den Blechdächern bleibt?

MfG

G.Guttenberger

Glashäuser Botanischer Garten

Die Bundesimmobiliengesellschaft ist lt. Grazer Altstadterhaltungsgesetz dazu verpflichtet, das "äußere Erscheinungsbild" - bei sonstiger Ahndung durch die zuständige Baubehörde (z.B. Ersatzvornahme) der Glashäuser zu erhalten.

Da geht es nicht um "good will" sondern um eine gesetzlich geregelte Verpflichtung.

Der Bund als Eigentümer sollte sich als Gesetzgeber an seine eigenen Gesetze halten. Das ist Grundlage für einen funktionierenden Rechtsstaat.