Wenn man an DI Gernot Kupfers Anschauungsunterricht (seit 2010 Gastprofessur im Rahmen des Mojo Projects am Institut für Architektur und Landschaft) teilnehmen will, muss man sehr viel Glück haben, denn die Teilnahmefreudigkeit ist hoch und zusätzlich muss man auch noch weit reisen, denn gelernt wird in Afrika, derzeit in Tansania. Das aktuelle Projekt 2011/12 – „Little Big Mojo. The Spirit of Tanzania“ – beinhaltet eine Erweiterung der bereits existierenden „Saint Severin English Medium Day and Boarding Primary School“ in Biharamulo. 17 Studierende arbeiten daran mit.

GAT berichtete bereits mehrfach über den Verein Mojo Fullscale Studio NPO. Diesmal trafen wir uns mit Projektleiterin DI Magdalena Lang und Initiator DI Gernot Kupfer zum Gespräch.

Im Rahmen von Mojo sollen Studierende echte Hands-on-Erfahrungen machen. Kann man sagen, dass das, was dort erfahren und gelernt wird, tatsächlich hierher zu übertragen ist in die zukünftige eigene Praxis? Es herrschen dort doch in vielerlei Hinsicht ganz andere Umstände als hier.

Lang: Doch, auf jeden Fall! Es geht im Grunde um ganz banale Dinge wie Bauabläufe und da ist es schon sehr viel einfacher, wenn man diese einmal als Studierender selbst gesehen hat. Das fängt mit der Frage an: Wie plane ich überhaupt? An der Uni kommt das zu kurz. Man zeichnet Details, lernt zu konstruieren, aber im Endeffekt ist es so, dass man sich nie darüber Gedanken machen muss, wie das Geplante dann umgesetzt werden kann. In dieser Hinsicht lernt man dort extrem viel, weil man selbst zeichnet und immer auf der Baustelle steht und sieht, was tatsächlich umsetzbar ist

Und das würde man mit der klassischen Ausbildung erst nach Abschluss erfahren, somit lernen die Studierenden hier viele Dinge wesentlich früher durch diese Praxis?

Lang: Ja, natürlich. Im letzten Jahr habe ich für das Projekt einige Dinge in der Kostenkalkulation und Abrechnung übernommen. Genau das aber lernt man im Studium überhaupt nicht. Es war somit eine großartige Möglichkeit für mich, Erfahrungen zu sammeln. So etwas läuft im Grunde gleich ab wie bei uns und somit kann man das sehr gut in das europäische Bild übertragen.

Wo liegen die größten Unterschiede?

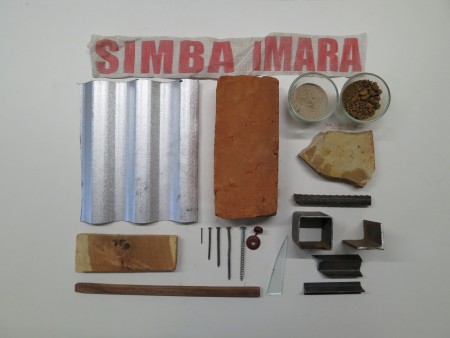

Lang: Im Material, dort wird alles in Manufakturen gefertigt, angefangen von den Ziegeln bis zu Naturstein und Schotter. Für alle industriell gefertigten Güter muss vorgeplant werden, denn diese kommen nur auf Bestellung und die Lieferanten sind Tagesreisen entfernt. Man kann zum Beispiel nicht einfach schnell Stahl für das Tragwerk einkaufen. Die Transporte sind teuer und wir bemühen uns, die Anzahl der Lieferungen so klein wie nur möglich zu halten. In einer Bauphase von zwei Monaten gibt es nur zwei Lieferungen. Man muss sich also Gedanken darüber machen, was bis zur nächsten Lieferung benötigt wird. Hinzu kommt, dass die von Hand gefertigten Güter entsprechend schwer zu verarbeiten sind, weil sie nicht maßhaltig sind.

Sie arbeiten mit Leuten vor Ort. Die kennen sich vermutlich besser aus als Sie?

Lang: Natürlich, da sind die Mauern dreimal so schnell gemacht und dreimal so schön.

Diese kulturelle Erfahrung ist vermutlich sehr spannend für die Teilnehmer im Projekt?

Lang: Sehr spannend, schon weil völlig andere Methoden zur Anwendung kommen. Zum Beispiel sollten Ziegel 6 cm, 10 cm, 22 cm haben, dort haben sie aber plus/minus 2 cm und sind dementsprechend schwer zu verarbeiten. Oft sind sie gebogen, irgendwie gekrümmt oder doppelt gekrümmt. Bei uns wird mit aufgezogenem Mörtelbett gearbeitet, dann Stein gelegt und mit der Wasserwaage eingemessen. In Tansania ist das nahezu unmöglich, weil die Steine selbst Buckel haben. Die Maurer machen das dann nur mit Schnur, so dass sie die Linie halten, dann wird mit einem Lot gemessen und das Mörtelbett glatt abgezogen. Man setzt die Steine auf und kontrolliert dann, ob Flucht und Lot stimmen. Das ist natürlich optisch viel anspruchsvoller und sehr viel schöner. Eine geniale Handwerkstradition im Natursteinmauerwerk, mit einer unglaublichen Präzision. Die Fundamente werden mit Naturstein im Mörtelbett verlegt.

Wie werden die Arbeiter bezahlt und wie funktioniert die Finanzierung überhaupt?

Lang: Es werden ortsübliche Löhne bezahlt und alles läuft über unsere Projektfinanzierungen. Einer unserer Partner ist eine Baufirma vor Ort, die von zwei Tansaniern gegründet wurde. Sie helfen uns dabei, fähige Handwerker auf die Baustelle zu bekommen.

Die Mojo-Projekte bieten im Grunde einen Lerneffekt für beiden Seiten. Mojo bedeutet doch auch so etwas wie Glücksbringer oder Talisman?

Lang: Das stimmt. In unserem Fall kommt es aber vom ersten Bauplatz dort, wo das Ithuba Skills College steht, in Montic, Johannesburg. Daher Mojo, aber Sie haben recht, es gibt eine Doppelbedeutung. Auf Zulu, einer südafrikanischen Sprache, ist es der Glückbringer. In Tansania heißt moyo z. B. Herz.

Wie werden die Projekte gewählt?

Lang: Nun, da wir keine Schulbetreiber sind, brauchen wir eine vernünftige Trägerschaft, und die ist gar nicht so leicht zu finden. Wir haben Rahmenbedingungen, damit die Nachhaltigkeit der Projekte gewährleistet ist. Oft werden Projekte an uns herangetragen, die die Rahmenbedingungen nicht erfüllen. Somit wird die Auswahl einfacher.

Sie müssen also nicht suchen, sondern man kommt zu Ihnen?

Lang: Ja, es gibt diverse Vereine aus Österreich, teilweise auch Privatpersonen. Das Projekt in Tansania jedoch kam über den Priester der Pfarre des Ortes in Tansania zustande, wo wir jetzt bauen, der sehr gute Kontakte zu Österreich hat. Er selbst ist Tansanier und hat in seiner Studentenzeit einen Österreicher kennengelernt. Die beiden sind immer in Kontakt geblieben. Dieser Pfarrer hat irgendwann seinen österreichischen Freund gebeten, ihm beim Aufbau einer Schule zu helfen.

Und wie hat dieser zu Ihnen gefunden?

Lang: Über eine Studierende, die beim Projekt 2008 in Südafrika dabei war. Sie ist an Herrn Kupfer herangetreten und hat den Kontakt hergestellt. Im Juni 2010 waren wir das erste Mal vor Ort und haben genau untersucht, ob das Projekt passen könnte. Wie ist die Bautradition vor Ort, wie arbeiten die Leute, aber auch, wie wird die Schule betrieben? Es war uns bald klar, dass die Schule dort sehr wichtig ist, und dass sich rund um die Schule schon jetzt wieder neue Siedlungsgebiete ergeben. Ein paar 100 Meter weiter ist jetzt eine secondary school eröffnet worden, die speziell für Mädchen ist, aber mit einem wissenschaftlichen Fokus aufgrund der Frauenförderung. Das hat sich alles rund um die Saint Severin English Medium Day and Boarding Primary School entwickelt. Es ist sehr spannend, zu sehen, wie eine Bildungseinrichtung die Gesellschaft beeinflussen kann und damit prägt; das war für uns der springende Punkt.

Die Frage war dann vermutlich: Was baut man dort?

Lang: Der Wunsch der Schule war eine Mehrzweckhalle. Das heißt ein Speisesaal, der auch für Tanzaufführungen und Community-Treffen genutzt werden sollte. Am Schluss entstand jedoch das Konzept für das Bildungszentrum, das diese Halle umfasst sowie das education lab, das als Bibliothek, freier Unterrichtsraum und Lehrerarbeitsplatz dient. Auf der anderen Seite wird eine neue Schulküche errichtet, weil 95 % der Kinder dort im Internat sind und verpflegt werden müssen. Es sind mittlerweile etwa 400 Kinder, das heißt, man braucht entsprechend Platz. Somit haben wir eine neue Küche dazu geplant und in die Mitte kommt noch eine überdachte Freiklasse, das ist das heurige Studierendenprojekt.

Und Bauphase drei bedeutet was?

Lang: Der Gesamtkomplex hat etwa 800 m2 Fundament-Fläche und fast 700 m2 überdachte Fläche. Das ist dort nicht so schnell zu schaffen und daher haben wir es sinnvoll in drei Bauphasen aufgeteilt. Das macht auch die Finanzierung etwas leichter, weil man immer wieder Zeit hat, neue Sponsoren zu finden. Wir haben jetzt auch vom Land Steiermark, von der Abteilung für Entwicklungszusammenarbeit, Unterstützung bekommen.

Wer stellt die Ansuchen?

Lang: Den letzten Antrag haben wir zu dritt – Herr Kupfer, Herr Rossegger und ich – gestellt. Das ist sehr aufwendig und auch die Studierenden werden hinzugezogen, denn es gehört auch zu ihren Aufgaben, Sponsoren anzurufen, anzuschreiben und die Finanzierung für ihr Projekt aufzustellen. Das geht im Wesentlichen über ein normales Entwerfen weit hinaus und es gehört schon sehr viel persönliche Motivation dazu.

Es gibt sehr großes Interesse seitens der Studierenden. Wie werden sie ausgewählt?

Lang: Die Lehrveranstaltung ist ein Masterstudium. Das heißt, Leute, die ihren Bachelor noch nicht abgeschlossen haben, können nicht mitmachen. Ausgewählt wird im Prinzip nach dem first-come, first-served-Prinzip. Zuvor muss man ein kleines Portfolio mit einem Motivationsschreiben abgeben.

Warum macht man das denn überhaupt?

Lang: Faszination Afrika, Faszination Lehre. Ich bin jetzt bereits beim dritten Projekt mit Studierenden dabei und habe alle Phasen durchlebt: als Studierende selbst, als Diplomandin und jetzt in der Gruppe mit den Studierenden eher im Bereich der Lehre. Es ist wirklich interessant, zu sehen, was die Studierenden lernen und zu sehen, wie sie das dann auch anwenden und in welche Richtung sie später gehen. Die Erfahrung prägt sehr stark. Und Afrika – das ist echt ein Virus. Es fesselt einen.

Wie ist Tansania?

Lang: Es ist wirklich schön, dort zu leben, dort zu arbeiten. Man lernt die Kultur so anders kennen und wir werden auch in der Community vor Ort ganz anders aufgenommen, weil man weiß, dass wir da sind und auf der Baustelle arbeiten. So erfahren wir sehr viel mehr über Land und Leute.

Sie müssen sich natürlich auch um die Anwendung alternativer Energiequellen bemühen. In Südafrika war es Windkraft, in Tansania ist es Sonnenenergie.

Lang: Ja, das ist sehr wichtig dort. In Tansania ist die Stromversorgung extrem schlecht. Das Netz ist schlecht ausgebaut. Die gesamte Region mit ca. 100.000 Einwohnern wird von zwei Generatoren versorgt. Das heißt, wenn einer kaputt ist, können schon nicht mehr alle versorgt werden. Vor allem in einer Schule ist es wichtig, dass es eine stetige Stromversorgung gibt.

In diesem Fall haben Sie Solarpaneele, die kommen wahrscheinlich auch von einem Sponsor?

Lang: Ja, das geschieht über einen zweiten Verein, über Life Earth. Die arbeiten mit uns zusammen, haben aber eine eigene Finanzierung und haben sich auf diese Photovoltaik-Systeme spezialisiert.

Die Vereine kommen aus Österreich?

Lang: In den letzten Jahren hat es sich so ergeben, dass immer mehr österreichische Vereine mitarbeiten und in Tansania wieder neue Projekte an uns herangetragen werden. Es ist interessant und schön zu sehen, dass andere auch die gleiche Motivation haben.

Worin, glauben Sie, bestehen denn die größten Hindernisse bei solchen Unternehmungen?

Lang: Schwierig ist immer die Sprache. Die Leute vor Ort können Englisch, aber nicht alle, und wenn, dann nicht besonders gut. Die Amtssprache ist Kiswahili und das spricht jeder.

Verwenden Sie Dolmetscher oder versuchen Sie es mit Englisch?

Lang: Wir probieren es mit Englisch so gut es geht. Also z. B. eben die Jungs von der Baufirma können soweit Englisch, dass man ihnen Dinge erklären bzw. mit Skizzen und Plänen arbeiten kann, das verstehen sie noch viel besser als Englisch. Dann wissen sie auch sofort, was man braucht. Sie wiederum kommunizieren mit den Arbeitern und sind im Grunde wie Poliere.

Es passieren aber ja sicher auch Fehler? Haben Sie große Krisensituationen erlebt?

Lang (lacht): Das ist der nächste Reiz an diesen Projekten. Natürlich passieren Dinge, die so nicht passieren sollten oder anders geplant waren, aber das macht eben den Reiz und den Spaß aus, dann Lösungen finden zu müssen. Es ist nie etwas Tragisches passiert, es war immer alles lösbar und das sind dann die schönsten Situationen, wenn man da sitzt und tüftelt und dann direkt vor Ort auf der Baustelle noch einmal den Plan ein wenig ändern muss.

Was war für Sie am erstaunlichsten. Gibt es etwas, womit Sie nicht gerechnet haben?

Lang: Ja, dass die Lieferungen so pünktlich kommen!

Hatten Sie sich auf mehr Chaos eingestellt?

Lang: Ja, absolut. Man muss dazu sagen, vor allem die Stahllieferungen haben wir aus Mwanza, das ist die nächstgrößere Stadt am Viktoriasee, die ist, wie gesagt, Tagesreisen entfernt und nur über Schotterstraßen erreichbar und man weiß einfach nicht, was dem LKW da alles passieren kann. Aber es hat alles hervorragend funktioniert.

DI Gernot Kupfer, der im Nebenraum mit Studierenden die nächste Reise und die damit verbundenen Arbeitsschritte besprochen hatte, gesellt sich nun zur Runde.

Herr Kupfer, wie sind Sie denn überhaupt auf Afrika gekommen?

Kupfer: Das war eigentlich ein Zufall. Ich war damals Assistent am Institut für Architekturtechnologie der TU Graz und habe dort einen Kollegen gehabt, Professor Schreibmayer, der eigentlich diese full-scale-Projekte an der TU Graz ins Leben gerufen hatte. Er hat immer postuliert, dass er mit Studenten gemeinsam etwas machen möchte. Er wurde damals von Christoph Chorherr angerufen und gefragt, ob er nicht Lust hätte, einmal mit Studenten ein Sozialprojekt zu bauen. Das war, weil Peter Schreibmayer mit Studenten z. B. das VinziDorf gebaut und unterschiedlichste Geschichten gemacht hatte. Für Peter Schreibmayer war dieser nächste Schritt aber eine zu große Herausforderung und er hat das Projekt an mich weitergegeben, da ich damals über Lehrveranstaltungen immer ein wenig mit ihm verknüpft war,. Ich habe sehr blauäugig sofort ja gesagt. Der Ort war damals schon festgelegt und es war Zufall, dass wir nach Südafrika gekommen sind.

Das war 2006?

Kupfer: Ja, das war Weilers Farm in Johannesburg. Es war damals so, dass einige Projekte zur Auswahl standen. Wir von der TU Graz sind dann mit Kollegen der TU München, der RWTH Aachen und einem Wiener Kollegen dorthin und haben die Projekte ausgewählt. .. und – das Virus war sofort da, wobei man sagen muss, dass Südafrika im Vergleich zu Tansania ein extrem heißes Pflaster ist.

Waren die Umstände schwieriger?

Kupfer: Wesentlich schwieriger, denn wir haben auch in den Townships gebaut und es gab durchaus Situationen, die Zweifel wach werden ließen. Schlussendlich und im Laufe der Jahre ist der Wunsch entstanden, eher nach Zentralafrika zu gehen.

Sie sind jetzt mehr als sechs Jahre in diesen Projekten in Afrika aktiv. Möchten Sie ein Resümee ziehen?

Kupfer: Was für mich übriggeblieben ist?

Ja, für Sie ganz persönlich.

Kupfer: Für mich persönlich sehe ich zwischen dem blauäugigen Zugang und den Erfahrungen, die ich beim ersten Projekt gemacht habe, eine stetige Weiterentwicklung und immer mehr Lust auf Experimente. Nicht Experimente im Sinne von, es ist uns egal, wenn etwas zusammenfällt, sondern Experimente im Sinne davon, Leute mehr zu involvieren, mehr mit lokalen Arbeitern zu bauen, andere Sachen zu bauen und auch die Studenten mehr zu fordern.

Andere Projekte als Ausbildungsstätten?

Kupfer: Ja genau. Es hat sich bei mir immer mehr der logische Wunsch entwickelt, stärker ins wirkliche Afrika vorzudringen, weil in Südafrika die Rahmenbedingungen sehr ähnlich sind wie bei uns. Man muss sich vorstellen, dass Studierende bei uns nie irgendetwas mit einer echten Praxis zu tun haben. Das Bauen ist bei uns ein sehr komplexer Prozess. Und wenn man die Studierenden das Konstruieren lehrt, haben sie keine echte Ahnung, es geht im Grunde nur mehr darum, Fragen zu beantworten, zum Beispiel wie man die Schichten eines Wandaufbaues technisch korrekt miteinander verbindet. Aber es geht nicht mehr ums Detail. In Südafrika war das ähnlich. Ich war der Meinung, dass das einfacher werden musste, um ihnen die Chance geben zu können, das Gefühl zu entwickeln, worum es in einem Detail wirklich geht. Die Idee mit der Vereinfachung ist also aus der puren Lust entstanden, zu sagen: das bauen wir jetzt so einfach wie möglich mit dem Kostendruck, mit dem Zeitdruck, und mit dem Druck, dass wir handwerklich keine Vollprofis sind. Aber, es muss halten und aus unserer Sicht natürlich auch einen ästhetischen Anspruch haben.

Sie müssen aber sehr weit fahren, um den idealen Anschauungsunterricht machen zu können?

Kupfer: Es gibt viele Gründe, warum man das in Afrika macht. Erstens einmal, weil es dort natürlich die Notwendigkeit gibt. Aber auch dieses einfache Leben mit dem einfachen Architekturanspruch und trotzdem mit einer Qualität, das ist eine ideale Kombination in Afrika. Die Studierenden haben oft ein falsches Bild von Afrika, bevor sie hinkommen, das ist das Bild, das über die Medien transportiert wird. Wenn sie aber dort sind, verstehen sie, wo die Qualitäten am Leben liegen. Dann ist es auch wesentlich leichter für sie auf der Baustelle und im Umkehrschluss verstehen sie dieses Drängen zum Einfachen, warum nur bestimmte Baumaterialien verwendet werden zum Beispiel.

Und wenn Sie das wieder zurückübersetzen in Ihre berufliche Praxis hier, was hat es Ihnen gebracht, diese Details verstanden zu haben?

Kupfer: Ein Großteil der Studierenden sieht es so, dass es ein wesentlicher Schritt in ihrer Ausbildung war. Das Herunterbrechen auf dieses einfache Denken, auf diese Logik. Es gibt kein einfaches Detail, es ist alles komplex, aber die wichtigen Punkte zu erkennen, ist ein essentieller Schritt. Dass sie einmal jemand dorthin hingeführt hat, passiert im normalen Studienablauf nicht.

Wir danken für das Gespräch!