10 Begeh(gn)ungen der unheimlichen Art

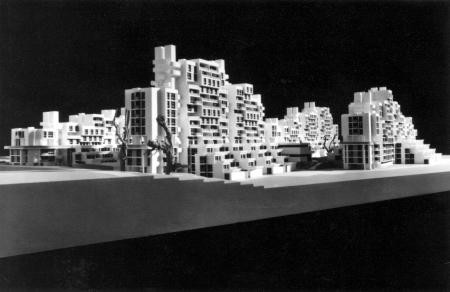

Die Terrassenhaussiedlung in Graz-St. Peter ist seit nunmehr 30 Jahre in Betrieb. Sie wurde im Herbst 1978 vollständig bezogen, nachdem der erste Bauabschnitt (Häuser an der St.Peter-Hauptstraße) schon 1975 übergeben wurde. Das Projekt wurde 1965 von der WERKGRUPPE entwickelt und ist erst 1972 in die Ausführung gegangen. Der Grund lag darin, dass in der Planungsphase sowohl die baurechtlichen Bedingungen als auch die Förderungsrichtlinien sich geändert haben und die Architektengruppe das Projekt jeweils darauf abstimmen musste.

Eugen Gross alias Anselm Hort, Mitglied der Werkgruppe - hat 10 Begeh(gn)ungen des Rupert Sumfhuber, der die Wohnanlage kennenlernen möchte, niedergeschrieben. Er zeichnet damit ein aktuelles Stimmungsbild.

10 Begeh(gn)ungen der unheimlichen Art.

Zur Terrassenhaussiedlung Graz-St. Peter

Rupert Sumpfhuber beschloss, seine osteirische Heimat zu verlassen und in die Stadt zu ziehen. „Stadtluft macht frei“, daran erinnerte er sich, und Freiheit schätzte er sehr. So sehr er das Landleben an der frischen Luft genoss, fühlte er sich von Feld und Garten umgeben nicht frei. Mit jedem Blick erspähte er im Wechsel der Jahreszeiten eine Aufforderung, Hand anzulegen und seinen engen Lebensraum nicht der Wildnis anheim fallen zu lassen. Selbst das kleine Kellerstöckl war von Espen, Brombeerranken, Efeu und wildem Wein derart umkreist, dass man immer ein Buschmesser zur Abwehr bereithalten musste. Zugegebenermaßen war die Sehnsucht nach Stadtkultur auch eine Sehnsucht nach Müßigkeit, zu der er sich Zeit seines Lebens entgegen seinem Gewissen aufraffen musste. Die Entscheidung, in die Stadt zu ziehen, beruhte daher auf Überwindung, was eine gute Voraussetzung zu sein schien.

Als nächstliegende Stadt bot sich Graz an. Sie ist klein genug, um im Bermuda Dreieck nicht verloren zu gehen, und groß genug, um auf der Fahrt mit der modernsten Straßenbahn vom Hauptplatz zum Jakominiplatz großstädtisches Feeling wie in der Oxford Street in London zu erleben. Und das pannonische Klima greift mit großer Geste von der ungarischen Pußta her in das Grazer Becken mit seinem aufragenden Schlossberg hinein, wobei nicht auszuschließen ist, dort im Herbst von einem herunterprasselnden Kastanienregen des Bewusstseins beraubt zu werden.

Das Versprechen der ersehnten Freiheit verdankte er den Radfahrern, über die in den Zeitungen regelmäßig berichtet wurde. Lässt schon das kolportierte „who is who“ unter den Fahrradfahrern, beginnend mit Stadtpolitikern und höchsten Beamten, die Brust vor Selbstbewusstsein anschwellen, so ist die unumschränkte Bewegungsfreiheit mit einem Zweirad (dasselbe gilt für Einräder und Dreiräder) der größte Anreiz. Fahrradfahrer dürfen in Graz auf Straßen in und gegen die Fahrtrichtung in die Pedale treten, Parks auf den Wegen und den Grünflächen durchqueren, über Rampen und Lifte entsprechender Größe alle Höhenunterschiede überwinden. Dass es dabei zuweilen zu folgenschweren Unfällen kommt, untereinander und mit anderen Verkehrsteilnehmern, nimmt nicht Wunder. Es sollen sogar schon Strafmandate verteilt worden sein, die als „gentlemen-agreement“ mit der Stadt Graz bereitwillig bezahlt werden. Dass verunfallte Fahrradfahrer im Landeskrankenhaus bevorzugt behandelt werden, ist nur angemessen, nur wenn sie als Komatrinker entlarvt werden, wird ihnen das Fahrrad für einige Zeit abgenommen und an einen Laternenpfahl im Stadtgebiet gefesselt. Zahlreiche solcher Fahrräder, die teils verwachsen irgendwo in der Stadt aufzufinden sind, zeugen von dieser Seuche. Würde heute Johann Gottfried Seume auf seinem „Spaziergang nach Syrakus“ nochmals in Graz vorbeikommen, würde er diese Vorkommnisse sicher ihres Seltenheitswertes wegen in seine Annalen aufnehmen.

Rupert Sumpfhuber also nahm den Zug nach Graz, die aus dem benachbarten Niederösterreich kommende Ostbahn, und traf am schönsten Bahnhof von Graz, dem in Backstein stilvoll erhaltenen Relikt aus der Gründerzeit, dem Ostbahnhof, ein. Er war fest entschlossen, sich auf die Suche nach einem geeigneten Haus zu machen. Der positive Eindruck der Ankunft verstärkte sein Begehren, auch in der Auswahl seines Wunschobjektes anspruchsvoll zu sein.

Schon im Zug hatte er einen grundlegenden Entschluss gefasst: sein Haus müsse einen Hausnamen und eine Hausnummer haben, wie er es von zu Hause gewohnt war. Das gäbe ihm Vertrauen und Sicherheit. Gesichtslose Häuser, die beides nicht verdienten, schloss er aus.

Schließlich hatte er wichtige Erfahrungen mitgebracht: Wenn ihn jemand in seinem Heimatort suchte, fand er ihn unter dem Hausnamen „Köpfler“. Dieser hatte seit jeher die Nummer 55. Wenn nun der Briefträger einen an ihn, Rupert Sumpfhuber, adressierten Brief zustellen wollte, hatte dieser die Reihenfolge der Nummernvergabe durch die Gemeinde im Kopf und stellte den Brief auf Nr. 145 zu. Da es keine Straßennamen und keine örtliche Zuordnung gibt, konnte nur die zeitliche herangezogen werden. Der „Köpfler“ hatte das Glück, ein Dachbodenfenster in seinem Stöckl ausbrechen zu müssen, worauf die Gemeinde ihm auf Ansuchen eine Baugenehmigung mit einem Bescheid an die Nummer 145 erteilte, eben in der korrekten Reihenfolge der Bauansuchen. Auf diese Weise war er doppelt abgesichert und für die Suche in seiner neuen zukünftigen Umgebung auch gerüstet.

In Graz angekommen, erkundigte er sich nach dem Zentrum, zu dem ihm ein Einheimischer den Weg wies. Dem Wunsch, als Erstes zum Orientieren eine Rundfahrt durch die Stadt zu machen, stand jedoch entgegen, dass die einzige „Rundfahrt-Straßenbahn“, der legendäre 2er, schon vor etlichen Jahren aufgelassen wurde, wie ihm ein älterer Herr erklärte. Dafür stoben vom Jakominiplatz, der ins Stadtzentrum verlegten Remise, zahlreiche Straßenbahnen und Busse als rollende Litfasssäulen (Herr Litfaß hätte sich im Grabe aufgesetzt) in alle Richtungen auseinander, von wo sie nach einiger Zeit wie „Bumerangs“ wieder an diesem Punkt zusammentreffen, womit es zu einer heillosen Verwirrung kommt. Als Schaffner verkleidete Polizisten sind jederzeit einsatzbereit, um Raufhändel unter den Platzbesuchern zu schlichten.

Man empfahl dem „Köpfler“, in den Südosten der Stadt zu fahren, da dort die Häuser wie Schwammerl aus dem Boden geschossen seien und ein MINIMUNDUS zu bewundern sei.

Rupert Sumpfhuber folgte der Empfehlung und fuhr gegen Süden, zuerst mit der Straßenbahn, dann mit einem Bus weiter. Interessiert blickte er aus dem Fenster und bemerkte, dass an den Stationen jeweils Straßennamen ausgerufen werden, die offensichtlich den Fahrgästen vertraut sind. Aufmerksam aber wurde der Stadtbesucher jedoch, als plötzlich ein Hausname im Lautsprecher angekündigt wurde, genannt „Terrassenhaussiedlung“. Er hatte nicht lange Überlegenszeit und stieg aus. Da stand nun eine ganze, offensichtlich bewohnte Hügelkette vor ihm, bei der übereinander getürmt flache Häuser, massive Felsunterkünfte und lockere Hochsitze zu erkennen waren. Anscheinend ist es ein brüchiges Kalkgestein, da aus zahlreichen Felsspalten Sträucher und Bäume herauswuchsen, die die teils steilen Wände überziehen. Der Eindruck war erschütternd, aber dennoch reizvoll, womit Rupert – er pflegte feste, gebirgsgängige Schuhe zu tragen – sich umgehend vornahm, das Gebirge zu besteigen und von oben in das Tal zu blicken, das sich zwischen den felsigen Zügen auftat.

Am Fuße einer leichten Steigung, die zur Lockerung der Muskeln für die weitere Besteigung dient, erblickte zur vollen Befriedigung ein Hausnummernschild, das nicht zu übersehen war: jedoch wies es 30 Hausnummern auf, jede aus einer Zahl und einem Buchstaben bestehend. Dieser Umstand erschien ihm etwas übertrieben an administrativer Akribie, abgesehen von der Überschätzung der Belastbarkeit der Bewohner, die nicht einmal eine leicht merkbare Ziffernsumme bilden können, wie er es zu seinem Vorteil mit 10 bei seinen eigenen beiden Hausnummern im Dörfl kann.

Ungeachtet dieser leichten Irritation folgte er eilig zuströmenden Bewohnern auf die Fußgängerebene, von der ein schöner Rundblick auf die künstliche Landschaft, mit Durchblick bis zu einer offenbar verlassener Burgruine (die sich später als Ziegelbrennofen herausstellte), gegeben ist. Zahlreiche Leute tummelten sich um ein Wasserbecken, in dem Kinder planschten, und einige improvisierte Marktstände boten ihre Waren an. Schlendernd über den Platz, unter dessen großen, schattenspendenden Bäumen einladende Bänke stehen, nahm sich Rupert Sumpfhuber vor, Bewohner anzusprechen, um sie über die Erfüllung ihrer Wohnbedürfnisse zu befragen.

Der Bergsteiger

Unter Bergsteigern, Seglern und Tauchern gilt das „Du-Wort“. Diese Vertrauensbasis ermunterte den „Köpfler“, jenen sportlich gekleideten Bergsteigerkameraden anzusprechen, der flotten Schrittes soeben zum zweiten Mal den Aufstieg über die Außentreppe bis zum letzten Grat geschafft hatte und wieder herunterkam, um es ein drittes Mal zu versuchen. Die Frage, ob er hier wohne, bejahte er in kernigem tirolerisch. Und ergänzte auf den fragenden Blick des Beobachters, dem das Verhalten etwas seltsam vorkam: „Ich trainiere für meine nächste Himalaya-Besteigung!“

Nun wusste Rupert Genaueres, wenn auch nicht, ob er ein glücklicher Bewohner wäre. Aus einem kurzen Gespräch ging hervor, dass er schon als Bauleiter bei diesem Hausbau gearbeitet habe und das „Gebirg“ schon bestieg, als es noch keine Treppen gab. Mittlerweile wohne er über 30 Jahre hier und habe dank seiner Wohnung in luftiger Höhe, von der ein herrlicher Blick über die Stadt sei, seine gute Kondition erhalten können, um weiter Großes vorzuhaben.

Bewundernd vor diesem Energiebündel sank der „Köpfler“ auf einer Bank nieder und hatte das Gefühle, für einen Bewohner in diesem Haus sich nicht so viel zutrauen zu können.

Der Architekt

Mit einem Hund an der Leine schlenderte ein groß gewachsener Herr mit grau meliertem Haar, der die charakteristische Architektenkluft in Schwarz trug, vorbei. Da Hunde zu den besten Medien zur Kommunikationsaufnahme gehören, entspann sich bald ein Gespräch. Von Beginn an aber wehrte der Herr ab, mit Architektenfragen behelligt zu werden, obwohl er sich als solcher durch Fachausdrücke wie „Sichtbeton“ und „Auskragung“ verriet. Dafür wollte er das Gespräch auf Grünpflanzen lenken, die hier reichlich wucherten und von denen er auf Grund seines Dachgartens viel verstand. Rupert Sumpfhuber aber insistierte auf einer Auskunft über die Errichtung des seltsamen Hauses und hatte Erfolg, als er auf die „überhängenden Gärten“ zu sprechen kam.

„Da war einmal ein Loch und in diesem ist der Grazer Hauptbahnhof begraben!“ merkte der Kenner an. Rupert stand ratlos da und über seinen Rücken lief ein leiser Schauer.

„Der Grazer Hauptbahnhof, der ist doch weit weg!“ brach es aus ihm heraus. „Ja natürlich“, antwortete der mittlerweile sprechfreudigere Fachmann, „nicht der heutige, sondern der alte aus der Kaiserzeit. Einst, als er auf dem Wege der Südbahn nach Triest lag, ist die feine Gesellschaft über ihn schon im 19. Jahrhundert zur Sommerfrische nach Abbazia gefahren“.

Die Überraschung und Beunruhigung seines Gesprächspartners erkennend führte der Architekt aus, dass man heute keine Sorge mehr haben müsse, da durch den von Grazer Bombenruinen des 2. Weltkrieges herrührenden Schutt im Loch hunderte Pfähle in den Untergrund gerammt wurden, auf denen die Anlage schwebe. Sozusagen eine „schwimmende Insel“, unter der wie im Meer eben Schiffswracks liegen. Schließlich habe das Haus auch etwas mit einem Schiff zu tun, wenn man die Decks und die gegen den Abendhimmel sich abzeichnende Kontur der Gesamtanlage betrachtet.

Der „Kröpfl“ empfand mit einem Mal den Boden unter seinen Füssen etwas schwankend und suchte Ausschau nach der nächsten freien Bank, auf der er sich niederließ.

Die Malerin

In die Höhe der sich auftürmenden Terrassen blickend, erspähte der leicht ermattete Landmann auf einer der die Hausteile verbindenden Brücken eine Dame mit einem Zeichenblock in der Hand, die immer wieder einen Blick auf ihn warf. Er stand auf, um weiterzugehen, da winkte sie ihm zu und rief ihn auf die Kommunikationsebene des vierten Geschoßes hinauf. Er folgte der Aufforderung und hatte auf diese Weise eine Gesprächspartnerin, die vom Standpunkt einer Frau ihm vielleicht etwas über das Wohnen im Haus erzählen könnte.

Tatsächlich kam sie gleich auf das Haus zu sprechen, genauer gesagt, auf die Menschen. Bewegungsstudien waren ihr vorrangiges Malmotiv. „Für mich ist alles Bühne, auch dieses Haus. Hier tanzen die Menschen“. Weiter zutraulich:

„Sie haben eine Erfrischung verdient, da sie so malerisch da unten auf der Bank saßen. Wie Goethe in Italien“. Und fügte bedeutungsvoll hinzu, dass Bewegung eben auch die Ruhe brauche, die sie selbst in ihrer Klause finde. Eingetreten in ihr Atelier, erkannte er einen durch Holzgalerien gegliederten, hohen Raum, in dem überall Bilder hingen: Tänzerinnen, Portraits, Blumen, viele Landschaften und oft Venedig auf den Bildern.

„Fahren sie oft nach Venedig?“, fragte der interessierte Besucher, der die Stadt nur von Postkarten kannte. „Natürlich, das ist meine zweite Heimat, nicht allzu weit von meinem Südtiroler Geburtsort“, antwortete die Malerin. „Und die erste?“, wollte der „Köpfler“ wissen. Die Dame erklärte ihm, dass es eben hier wäre, wo ihr Lebensmittelpunkt ist. Und wo ihre Bilder, wie Kinder, die man nicht loslassen kann, um sie herum sind. Daher habe sie dieses Atelier gesucht, das mit einer großen Terrasse sich zur Natur öffnet, aber ebenso den Rückzug zur Ruhe erlaube. Vieles erinnere sie in der Anlage an Venedig: die Brücken, die Wasserflächen, die Menschen, die in der Terrassenhaussiedlung gerne wie im Süden „auf der Straße“ wohnen. Und fügte hinzu, dass sie den Architekten sehr schätze, ihm aber eines nicht verzeihen könne: dass unter den Brücken kein Wasser fließt und dort, wo Wasser ist, keine Brücken sind!

Das ist eben der Unterschied zu Venedig.

Der Grüne

Zum „Köpfler“, mittlerweile ein geübter Bankerltester, gesellte sich ein schlanker, mit Sandschuhen – mit denen man durch tiefen Absatz wie im Sand geht – ausgestatteter Herr, der hinauf zu seinem Balkon blickte. Dieser war mit bunten Fenstern verkleidet, erkennbar alten Holzfenstern, die aus dem Balkon einen lustigen Wintergarten machten.

„Wohnen Sie da oben“, fragte der Neugierige, glücklich darüber, wieder einen Anknüpfungspunkt für ein Gespräch gefunden zu haben. „Ja, ich habe gerade meine Wohnung mit recyclten Fenstern ausgestattet, die auch zur Recycling der Luft im Raum dienen“. Rupert Sumpfhuber hatte eine interessante Anregung bekommen, im Falle eines Wohnungserwerbes auch seine Fenster des überflüssig gewordenen Holzschuppens mitnehmen zu können.

„Sind die vorhandenen Fenster nicht gut genug, um sich in der Wohnung sommers und winters wohl zu fühlen?“ wollte der technisch Interessierte wissen. „Doch“, antwortete der Herr, „doch ich bin auf meine Gesundheit bedacht und benütze die vorhandenen Fenster des Hauses nur im Notfall, wenn es im Wintert sehr kalt ist“.

Der Klimaexperte machte auf den einfachen Mann einen starken Eindruck, darum bat er ihn um eine Erklärung. „Hören Sie, ein Nachbar erzählte mir, dass er zur Verbesserung der Energienutzung seine Fenster mit zusätzlichen Gummidichtungen ausgestattet hätte. Seither leidet er an Ohrenschmerzen“.

„Wie das?“, fragte der glücklicherweise nicht unter Ohrenschmerzen Leidende.

Darauf die Belehrung: „Die Steckdose am Kopfende seines Bettes bläst ständig düsenartig kalte Luft auf sein Ohr, das schon ganz entzündet ist. Er recycelt eben die Luft in seiner Wohnung über die Steckdosen, da sie im Badezimmer durch die mechanische Lüftung abgesaugt wird. Bei meinen undichten Fenstern wird mir das nicht passieren!“

Rupert Sumpfhuber vulgo „Köpfler“ hatte eine Vorlesung über Recycling erhalten und war entschlossen, sich den Begriff im Lexikon genau anzuschauen, um sich nicht weiters durch blöde Fragen zu blamieren.

Der Arzt

Was die Architekten das „Haus im Haus – Prinzip“ nennen, nutzte ein kommunikationsfreudiger Bewohner im Erdgeschoß, um ein Hausbankerl vor seiner Tür aufzustellen. Auf dem hatten mehrere Personen Platz genommen, und Rupert Sumpfhuber war so frei, sich dazuzusetzen. Nach einiger Zeit kam eine freundlich lächelnde junge Dame aus der gepolsterten Türe heraus und lud ihn mit einem „der Nächste bitte“ ein, hereinzukommen.

„Was fehlt uns?“, fragte der Herr mit Brille, der dabei die Stimme erhob. Da dem „Köpfler“ die in seinem Dorf geläufige „Wir-Form“ vertraut im Ohr klang, legte er jede Scheu ab und sagte schlicht. „Ein Haus!“. Der Herr schaute auf und stutzte. Der Besucher ergänzte: „Eigentlich geht es mir darum, mich im Haus gesund und wohl zu fühlen“. „Da kommen wir uns schon näher!, sagte der Herr gütig, und rückte seinen Stuhl dem Hilfesuchenden entgegen. Er ergriff einen kleinen Hammer und machte kreisende Bewegungen auf das Knie des Patienten zu. (Anm.: der bekannte Knie-Reflextest). „So weit bin ich noch nicht“, suchte der Überrumpelte nach Worten, „ ich muss erst eine Wahl treffen, bevor wir mit der Arbeit beginnen können“. In der Tat war er vom Arbeitseifer des Mannes in Weiß überrascht, was er den Leuten von Knauf, die immer sauber wie Ärzte wirken, nicht zutraute, obwohl sie eine gute Arbeit leisten.

Mit einem Mal wurde der Vorarbeiter mit Hilfsbereitschaft unwirsch und sagte, er solle lieber den Psychotherapeuten aufsuchen, wenn er sich noch nicht über seine Behandlungswilligkeit im Klaren wäre.

Rupert war nicht geneigt, die Stufen zu höherer Erkenntnis weiter hinauf zu steigen und stieg lieber zu den Kindern auf der Wiese hinter dem Haus hinab, bei denen er lernen konnte, wie man ein Haus aus Faltkarton macht

Der Steingärtner

Über den Köpfen der Menschern auf der Fußgängerzone schwebte ein langer Kranarm immer wieder auf eine Dachterrasse im oberen Teil des Gebäudes zu. Rupert Sumpfhuber wurde neugierig und folgte der Spur am Himmel wie einst die Hl. Drei Könige Bethlehems-Stern folgten. Den Lift vermeidend, um den eisernen Vogel nicht aus den Augen zu verlieren, keuchte er die Stiegen hinauf. Da sah er, dass ein Herr wie ein Feldherr da oben stand, der den Kranausleger mit einem großen Stein in seinen Greifern mit Gesten auf einen bestimmten Punkt auf der Dachterrasse lenkte und ausrief: „Die Jungfrau gehört auf die Seite geschafft!“. Dieser makabre Satz ließ den „Köpfler“ im Schatten des Stiegenaufganges unerkannt verharren, um das weitere Geschehen zu beobachten. Als nach einiger Zeit wieder etwas abgeladen wurde, ein ebenso mächtiger Stein, der mit der Anrufung „Pilatus“ auf die andere Seite der Dachterrasse verfrachtet wurde, war ihm mit einem Mal klar, dass es sich weder um einen Kriminalfall noch um eine biblische Handlung handle, sondern die Ausstattung eines Steingartens am Dach vor sich ging.

„Wird wohl das Haus unter den schweren Steinen nicht zusammenbrechen?“, rief der stille Bebachter, mutig geworden, dem Krandirigenten zu. Dieser war Herr der Lage und beruhigte mit dem Hinweis, dass Andere auch Schwimmbäder auf das Dach gestellt hätten. Als der dritte große Stein mit dem Namen „Matterhorn“ auf dem Dach seinen Platz gefunden hatte, offenbarte sich das Konzept als Abbild der Schweizer Bergwelt, ganz nach der Art der japanischen Trockengärten mit ihren fiktiven Landschaften. „Ja, ich bin ein Schweizer, ein patriotischer!“, kam es aus dem selbsternannten Gartengestalter heraus. Dem „Köpfler“ blieb nichts anderes übrig als zu danken, dass er unvermutet eine virtuelle Reise gemacht hatte, die ihn vielleicht anregen könnte, die Feistritzklamm mit sprudelndem Wasser auf seiner Terrasse zu verwirklichen, wenn er das Glück hätte, eine Kleinwohnung zu bekommen.

Der Glückspielerberater

Rupert Sumpfhuber hatte in seinen teils an-, teils aufregenden Gesprächen mit Bewohnern schon einen Eindruck von der Wohnsituation in dieser Umgebung gewonnen. Nun besah er sich die zahlreichen Schilder, die am Fuße der Stiegenhäuser hängen, und stellte fest, dass viele Bewohner auch ihrem Beruf in diesem Hause nachgehen: Versicherungsberater, Steuerberater, Stilberater, Gesundheitsberater, Nordic-Walking-Berater und Lebensberater. Ein Schild erregte besonders seine Aufmerksamkeit: „Anonyme Glücksspielerberatung, 7.Stock“. Hatte er bisher für die Kartenspiele in seiner Stammtischrunde keinen Berater gebraucht, da er einmal etwas gewonnen, ein andermal ein paar Euro verloren hatte, so schien die Stadt andere Anforderungen an die Bewohner zu stellen. Da er ein Sümmchen für den Ankauf einer Wohnung im Haus – man sagte ihm, es seien Eigentumswohnungen – gut brauchen konnte, entschloss er sich, eine solche Beratung in Anspruch zu nehmen – natürlich anonym. Er nahm den Lift zum 7. Stockwerk, doch dort fand er keine Tür mit der Aufschrift. Ist das Nummernwirrwarr dafür verantwortlich, wie er schon beim Betreten der Anlage ahnte? Er besah sich nochmals das Schild am Hauseingang und stellte fest, dass bei genauer Betrachtung der Glücksspielerberater schließlich anonym bleiben will! So blieb es unsicher, ob er Glücksspieler vor oder nach dem Spiel berate, ob er Gewinner oder Verlierer als Klienten nehme oder noch weiteres Service anbiete, z.B. Gewinnanlagen in der Karibik oder Reservierung von Plätzen in einem Nervensanatorium ?

Gleichwohl, Rupertl konnte mit keiner Empfehlung rechnen, die sein Los als Wohnungsinteressent verbessern würde. Doch eines hatte die Begegnung mit dem anonymen Glücksspielerberater für sich. Wie es die japanischen Zen-Meister pflegen, fordert er vom „Schüler“ das Gesuchte nicht außen, sondern in sich zu finden! Der „Köpfler“ verstand die Botschaft und zog sich zur Meditation in den unter Bäumen versteckten Brennofen zurück, um über seine Wohnungswünsche mit sich ins Reine zu kommen.

Die Heilmutter

„Ab Hof-Verkauf“ stand auf dem Schild eines improvisierten Standls, das eine junge Frau auf der Fußgängerebene betrieb. Auf einer Schnur baumelte die Schrift: „Heilsame Mittel – selbstgemacht“. „Ab Hof“ treffe genau zu, denn sie verkaufe im Innenhof der Terrassenhaussiedlung verschiedene Waren und beaufsichtige gleichzeitig ihre Kinder, die auf Rollern das Standl umkreisten. Was der „Köpfler“ schon bemerkt hatte, dass viele Bewohner Wohnen, Arbeit und Freizeit nicht voneinander trennen, erfüllte diese Frau in ihrer mehrfunktionalen Mutterrolle auf ideale Weise. Dazu hatte sie noch einen kleinen Nebenverdienst. „Welche heilenden Mittel es sind, die sie anbietet“, wollte der auf natürliche Lebensweise bedachte Wohnungsinteressent wissen. „Heilsäfte, Heilkräuter, Granulat-Vitalkost, Gewürze und besondere Spezialitäten, die man sonst nirgends bekommt“, erklärte die umtriebige Hausfrau. Und fügte hinzu, dass es an Ärzten genug im Haus gäbe, sie aber die Einzige sei, die bewährte Hausmittel anbiete.

Näher hinschauend, fand der „Köpfler“ ein milchig aussehendes Knoblauch-Zitronen-Elexier, das besonders zuträglich für optimales Befinden hinsichtlich der Herzfunktionen sei. Und von außerordentlicher Wirkung sollen die Ohrkerzen sein, die zurückgehend auf ein altes Rezept der Hopi-Indianer von der Frau hergestellt werden. Wie man das anwende, wollte Rupertl wissen.

„Ganz einfach, man setzt die Kerze mit dem unteren, etwas ausgefransten Ende in liegender Stellung auf das Ohr, zündet diese an und lässt sie bis auf zwei Drittel herunterbrennen. Bei mehrmaliger Anwendung verschwinden Ohrenschmerzen, Ohrensausen und darüber hinaus wird der Körper entschlackt!“. Die Wirkung der Kerzen sei übrigens sofort erkennbar, wenn man sie nach Anwendung der Länge nach aufschneidet, fügte die Eingeweihte hinzu, denn eine innere Verfärbung zeigt den Entzug schädlicher Stoffe aus dem Körper.

Blitzartig dachte der „Köpfler“ an den Herrn mit dem Steckdosen-Schaden an seinen Ohren, für den er sofort eine ganze Schachtel des Wundermittels kaufte. Zugleich war er selbst froh, endlich für die Bewohner der Terrassenhaussiedlung etwas tun zu können, nachdem diese ihm so viele Tipps gegeben hatten.

Der Hausmeister

Eiligen Schrittes querte ein das Geschehen musternder Mann die Fußgängerebene, der von mehreren Personen angesprochen wurde. Wer diese Person sei, wollte Rupert Sumpfhuber wissen, und man bedeutete ihm, dass es der Hausmeister wäre.

Der „Köpfler“ erkannte, dass es eine sehr gefragte Person sein muss. Hausbewohner versicherten ihm, dass der Hausmeister alles wisse, wer wo wohne, wer verheiratet oder geschieden sei, wer demnächst ausziehen würde und wo in der Anlage Hand anzulegen sei, um „Schiff klar“ zu machen. Der Hausmeister dieser kleinen Stadt von ca. 2000 Bewohnern stand offenbar in der Tradition der alten Meister, die höchst persönlich einen ansehnlichen Betrieb führten und denen eine Oper als Meistersinger gewidmet wurde.

Darauf hin angesprochen, ob er eine freie Wohnung in der Terrassenhaussiedlung wüsste, kam seine nachfragende Antwort.“ Sind Sie allein oder haben Sie Familie?“ Diese Reaktion bestätigte einmal mehr, dass man ihm zunächst seine Familienverhältnisse eingestehen müsse, bevor von ihm ein Rat zu bekommen sei. „Ich bin allein“, antwortete der „Köpfler“ ohne Hintergedanken (er hätte ja in Graz vielleicht eine Freundin finden können).

„Gut“, bekam er zur Antwort, „dann passt eine kleinere Wohnung in einem Kopfbau für Sie – in Kürze wird eine frei mit Blick auf die Stadt“.

Bei dem Gedanken, im Kopfbau seinen Hausnamen „Köpfler“ mitnehmen zu können, was der Siedlung und ihm nur zum Vorteil gereichen würde, wurde ihm warm ums Herz. Er blickte die Terrassen hinauf und sah sich schon in der Anlage wohnen. Erst ein Hundebellen weckte ihn auf, um zu bedenken, dass er von einem Landmann zu einem Stadtmann werden müsse, der in Zukunft nicht einfach in Arbeitskleidung zum Bauernmarkt gehen könne, sondern dem Kaiser Josef auf seinem Markt Reverenz erweisen müsse. Die Vergangenheit würde ihn einholen, von der sein Großvater immer erzählte. So schlecht soll sie ja nicht gewesen sein!

Der Private

Manche Menschen ziehen sich an. Als sich Rupert Sumpfhuber einem elegant aussehenden Herren mit weißen Handschuhen vorstellte, um einen entscheidenden Rat über den beabsichtigten Wohnungserwerb zu bekommen, stellte sich dieser mit „Privater“ vor. Als „Köpfler“ mit einem Stück eigenen Grund und Bodens fühlte er sich gleichrangig auch als Privater und zog ihn ins Gespräch wie unter Freunden. „Können Sie mir empfehlen, mich in der Terrassenhaussiedlung anzukaufen?“ fragte er unumwunden. „Na ja, sagte dieser, das ist wie ein Glaubensbekenntnis!“ Die einen, die die Anlage nur umkreisen, finden die Übereinanderstapelung von Wohnungen und den nackten Sichtbeton als abstoßend. Die anderen, die hinein gehen und erleben, dass man vom öffentlichen Bereich in unterschiedlicher Weise in den privaten hineingeführt wird, begleitet von viel Grün, sind glücklich. Sie ziehen eine Wohnung im Haus einer Einfamilienhaus am Stadtrand vor“!

Der „Köpfler“ fühlte sich gut informiert, doch wollte er eine persönliche Meinung wissen. Als „Privater“, meinte der Herr, habe er sich entschieden und lebe er hier sehr gut! Denn Privatheit werde respektiert. Mit den weißen Handschuhen aber bewege er sich in der „Öffentlichkeit“, denn er sei einmal Kapitän gewesen, der in der weißen Uniform auf der Brücke gestanden ist. Für ihn käme es nur in Frage, hier zu wohnen, da die Wohnanlage ihn an ein Schiff erinnere. Auch könne er weiter Peilungen vornehmen, um den Kurs zu bestimmen, freilich nur um in Übung zu bleiben – der Kurs NO – SW stehe ohnehin fest. Seine einstige Autorität stecke in den weißen Handschuhen, mit denen der sein Lebensschiff in etwas ruhigere Gewässer lenke.

Der „Köpfler“ wusste, dass er noch einmal nach Hause fahren muss, um alles zu überschlafen. Dass er aber sein altes Fahrrad nach Graz mitnehmen wird, um wirklich frei zu sein, war ihm klar. Am Ostbahnhof bestieg er bei Sonnenuntergang den Zug, im Gefühl, einen Schritt in ein neues Leben getan zu haben.

_ Terassenhaussiedlung Graz-St. Peter

Planung:

ARGE Eugen Gross, Friedrich Gross-Ransbach, Hermann Pichler, Werner Hollomey (diese vier Architekten bilden später die Werkgruppe) sowie Walter Laggner und Peter Trummer

Planungsbeginn: 1965

Umsetzung: 1972-78

- Verfasser/in:

- Eugen Gross alias Anselm Hort, Erzählung