Wie die 'Grazer Schule' zweimal erfunden worden ist

Der Essay wurde der Publikation "Was bleibt von der "Grazer Schule"? Architektur-Utopien seit den 1960ern revisited" (S. 55-73), die 2012 von Anselm Wagner und Antje Senarclens de Gracy im Jovis Verlag herausgegeben wurde, mit freundlicher Genehmigung des Verlags sowie von Anselm Wagner zur Wiederveröffentlichung auf www.gat.st entnommen. Am kommenden Sonntag erscheint in der Reihe "sonnTAG" der Essay "Konkrete Utopie *)-- Positionen aus Graz 1965-68" von Konrad Frey aus eben dieser Publikation.

Anselm Wagner leitet das Institut für Architekturtheorie, Kunst- und Kulturwissenschaften der TU Graz

Das Label „Grazer Schule“ ist bis heute umstritten. Genauso, wie es sich im Architekturdiskurs und darüber hinaus eingebürgert hat, ist es üblich geworden, sich im gleichen Atemzug wieder davon zu distanzieren. Das beste Beispiel dafür ist Günther Domenig, der international bekannteste Vertreter der „Grazer Schule“. Anlässlich eines Interviews im Jahr 2003 tut er diesen Begriff als eine „falsche Bezeichnung“ und eine „Erfindung Achleitners“ ab. [1] Da unter den „Grazer SchülerInnen“ keinerlei stilistische oder programmatische Gemeinsamkeiten festzustellen seien, solle man den Terminus lieber aufgeben und durch das neutralere „New Graz Architecture“ ersetzen – so der Vorschlag von Peter Blundell Jones, der die Grazer Architekturszene seit 1988 durch zahlreiche Artikel in The Architectural Review international bekannt gemacht und 1998 die bislang umfangreichste Monografie zum Thema verfasst hat. [2]

Der folgende Beitrag versucht zu erklären, warum das Etikett „Grazer Schule“ so wenig zutrifft. Die Lösung scheint relativ einfach, ist in der bisherigen Literatur aber immer geflissentlich übersehen worden: Die „Grazer Schule“ wurde nämlich zweimal, einmal Ende der 1960er und dann wieder Anfang der 1980er Jahre, erfunden. Bei der ursprünglichen Benennung bezeichnete der Begriff eine kleine, programmatisch homogene, an der Grazer Technischen Hochschule angesiedelte Gruppe – und damit war das Etikett plausibel und korrekt. 1981 erfolgte allerdings eine Umetikettierung, eine Erweiterung dieses Begriffs auf sämtliche bemerkenswerte Architektur, die seit den 1960er Jahren von Grazer ArchitektInnen hervorgebracht worden war, und verlor damit seine Aussagekraft. Ironischerweise stieg aber erst der zweite, schwammig gewordene Begriff zum international erfolgreichen und bis heute geläufigen Label auf, während die ursprüngliche Bedeutung nahezu völlig in Vergessenheit geriet.

Zum Begriff „Schule“ in den Künsten und Wissenschaften

Der Widerstand gegen den Begriff „Grazer Schule“ hängt wohl auch ein wenig damit zusammen, dass der Schulbegriff in den Feldern der Kunst und Architektur generell etwas altbacken wirkt – ist er doch ein Produkt der Kunsthistoriographie des 18. und 19. Jahrhunderts, welche die weitgehend akademisch organisierte Künstler- und Architektenausbildung ihrer Zeit auf vergangene Jahrhunderte rückprojizierte und mit ihrer Vorstellung von genialer Meisterschaft einerseits und akademisch organisierter Nachfolge andererseits kombinierte. So erfolgte ab dem späten 18. Jahrhundert, als die ersten Museen für ein breites Publikum geöffnet wurden, die Gruppierung der Gemälde nach regionalen Gesichtspunkten, sogenannten „Schulen“, die zugleich eine stilistisch-programmatische Gemeinsamkeit besaßen, wie etwa die holländische, flämische oder venezianische Schule [3] (ein Ordnungssystem, das, allerdings unter Weglassung des Schulbegriffs, in vielen großen Museen bis heute praktiziert wird). War hier „Schule“ identisch mit dem später geprägten Begriff der „Kunstlandschaft“, [4] so konnte parallel dazu die Zuordnung eines Städtenamens zu einer „Schule“ die Produktion der LehrerInnen und AbsolventInnen der jeweiligen Kunstakademie umfassen, wie es etwa bei der (seit 1837 so genannten) Düsseldorfer Malerschule der Fall ist, die nach handwerklichem Vorbild streng hierarchisch nach Meistern, Meisterschülern und einfachen Schülern (inklusive Hilfslehrern) aufgebaut und darin für viele Kunstakademien bis weit ins 20. und sogar 21. Jahrhundert hinein prägend war. [5] Gestaltete sich hier der Bezug zu einer Schule als Institution besonders eng, so konnte sich der Schulbegriff später davon lösen, wie es im frühen 20. Jahrhundert mit der École de Paris der Fall war, deren gemeinsamer avantgardistischer Nenner lediglich im Gegensatz zum Akademismus der École des beaux-arts bestand, oder der New York School, der gar keine Institution mehr (auch nicht als Widerpart) entsprach.

Unabhängig von Institutionen, aber stärker an prägende Lehrerpersönlichkeiten gebunden erscheint der Schulbegriff in der Musik, wie etwa bei der Mannheimer Schule oder der Ersten und Zweiten Wiener Schule. Gerade letztere lässt sich auf Arnold Schönberg und seine SchülerInnen eingrenzen, die sich der von ihrem Lehrer entwickelten atonalen Kompositionsweise beziehungsweise der später entwickelten Zwölftontechnik verpflichtet fühlten.

Dieses enge Lehrer-Schüler-Verhältnis, das sich in einer gemeinsamen Methodik äußert, bestimmt auch den Schulbegriff in den Wissenschaften, wobei hier die institutionelle (universitäre) Bindung noch verstärkend hinzukommt, wie bei der Frankfurter, Erlanger, Marburger und Grazer Schule der Philosophie, der Ersten und Zweiten medizinischen Wiener Schule, der Wiener Schule der Kunstgeschichte und der Nationalökonomie, um nur einige zu nennen.

Im Bereich der Architektur dient der Schulbegriff vor allem im 19. Jahrhundert als Synonym für den Stilbegriff, so etwa in der ersten Ausgabe des bis heute immer wieder neu überarbeiteten Standardwerks A History of Architecture on the Comparative Method der britischen Architekten Banister Fletcher (Senior) und Banister Flight Fletcher (Junior), worin von der Classic school oder der Gothic school des 19. Jahrhunderts die Rede ist. [6] Darüber hinaus findet man den Terminus in Kombination mit einer überragenden stilprägenden Lehrerfigur – wie zum Beispiel der Schinkelschule in Berlin oder der Wagnerschule in Wien – oder, wenn es sich um eine homogene Gruppe von Lehrenden handelt, in Bezug auf die entsprechende Hochschule Verwendung, wie dies etwa bei der Braunschweiger Schule der Fall ist, die von einer Gruppe von gleichgesinnten Professoren an der Technischen Hochschule Braunschweig ausging und den für ganz Norddeutschland maßgeblichen Nachkriegsfunktionalismus entscheidend prägte. [7]

Analog dazu spricht man von der Karlsruher und der Stuttgarter Schule, wobei letztere in eine erste Phase vor und eine zweite nach dem Zweiten Weltkrieg zerfällt. Stets bezieht sich die „Schule“ auf eine von einer Gruppe von Architekturprofessoren an einer bestimmten Hochschule gemeinsam vertretene Richtung, die den Studierenden (oft in mehreren Generationen) vermittelt wird und deshalb auch über die Grenzen der jeweiligen Hochschule hinaus schulbildend wirkt.

Gänzlich ohne Hochschule und Professoren kommt die wohl berühmteste Architekturschule aus: die Chicago School of Architecture. Dieses Label wurde im Wesentlichen 1933 von Henry-Russell Hitchcock und Philipp Johnson anlässlich einer Ausstellung im Museum of Modern Art in New York geprägt und stellte eine modernistische Interpretation der Chicagoer Wolkenkratzer des späten 19. Jahrhunderts dar, die zu Vorläufern des von den beiden Kuratoren propagierten International Style erklärt wurden. [8] Diese Aktualisierung von Geschichte erreichte 1964 mit dem seither ein Dutzend Mal wieder aufgelegten Standardwerk The Chicago School of Architecture von Carl W. Condit eine neue Stufe, indem auch die in der Bauhaustradition stehende Chicagoer Architektur nach 1945 zur New oder Second Chicago School erklärt wurde. [9] Diese hatte nun eindeutig mit Ludwig Mies van der Rohe einen Lehrer, zahlreiche SchülerInnen und eine Institution, die Architekturfakultät des Illinois Institute of Technology, vorzuweisen.

[1] Gemeint ist der Wiener Architekturkritiker Friedrich Achleitner, siehe unten. Interview mit Günther Domenig, in: Maria Welzig/Gerhard Steixner (Hg.), Die Architektur und ich, Wien-Köln 2003, 182.

[2] Peter Blundell Jones, Dialogues in Time. New Graz Architecture, Graz 1998, 18; vgl. den Beitrag von Blundell Jones in diesem Band, 36, Anm. 1 und 2.

[3] So wurde die 1781 eröffnete Kaiserliche Gemäldegalerie im Oberen Belvedere in Wien vom Basler Kupferstecher, Verleger und Kunsthistoriker Christian von Mechel (1737–1817) erstmals nach künstlerischen Schulen gehängt; ein Beispiel, das später vielerorts Nachahmer fand; vgl. Lucas Wüthrich, [Artikel] Mechel, Christian von, in: Otto zu Stolberg-Wernigerode (Hg.), Neue deutsche Biographie, Bd. 16, Berlin 1990, 579 f, hier 579.

[4] Harald Keller, Die Kunstlandschaften Italiens, 2 Bde., Frankfurt/M. 1994 [1. Ausg. München 1960].

[5] Vgl. Bettina Baumgärtel (Hg.), Die Düsseldorfer Malerschule und ihreinternationale Ausstrahlung 1819–1918, 2 Bde., Ausst.-Kat. Museum Kunstpalast Düsseldorf 2011.

[6] Banister Fletcher, A History of Architecture on the Comparative Method, London-New York 1896; vgl. Robert Bruegmann, Myth of the Chicago School, in: Charles Waldheim/Katerina Rüedi Ray (Hg.), Chicago Architecture. Histories, Revisions, Alternatives, Chicago-London 2005, 15–29, hier 365, Anm. 8.

[7] Zu den Lehrpersönlichkeiten der Braunschweiger Schule zählen Friedrich Wilhelm Kraemer (1946–1974 Professor für Gebäudelehre und Entwerfen), Dieter Oesterlen (1952–1976 Professor für Gebäudelehre und Entwerfen) und Walter Henn (1953–1982 Professor für Baukonstruktion und Industriebau); vgl. Olaf Gisbertz, Marke und Mythos – Braunschweiger Schule, in: Klaus Jan Philipp/Kerstin Renz (Hg.), Architekturschulen. Programm, Programmatik, Propaganda, Tübingen-Berlin 2012 (im Druck).

[8] Henry-Russell Hitchcock, Early Modern Architecture: Chicago, 1870–1910, Ausst.-Kat. The Museum of Modern Art, New York; vgl. Bruegmann 2005 (wie Anm. 6), 16 f.

[9] Carl W. Condit, The Chicago School of Architecture. A History of Commercial and Public Building in the Chicago Area, 1877–1925, Chicago-London 1964, 218 ff; vgl. Bruegman 2005 (wie Anm. 6), 18 f.

Die erste Erfindung der „Grazer Schule“

Wie bei ihren deutschen Vorgängerinnen oder der Second Chicago School ist die erste Erwähnung der „Grazer Schule“ auf die lokale Technische Hochschule bezogen – mit einem signifikanten Unterschied: Der Terminus meint weniger die dort Lehrenden und deren Grundsätze als einige Studenten. Als der Wiener Architekturkritiker Friedrich Achleitner 1967 eine chronologische und nach Richtungen (aber nicht Schulen!) gegliederte Übersichtsdarstellung der österreichischen Architektur seit dem Zweiten Weltkrieg veröffentlicht, [10] kommt er natürlich immer wieder auch auf die Grazer beziehungsweise steirische Szene zu sprechen. Er erwähnt Eugen Gross (als von Konrad Wachsmann beeinflusst), Ferdinand Schuster (als Vertreter eines „humanen Funktionalismus“), die Werkgruppe Graz sowie Günther Domenig und Eilfried Huth (als Vertreter eines „erweiterten Funktionalismus“), deren Überbauung Ragnitz ausführlich besprochen wird. Im letzten, „Super-Funktionalismus und Gegenströmung“ übertitelten Kapitel stellt er den Wiener „Formalisten“ Hans Hollein und Walter Pichler eine Grazer Alternative gegenüber:

„Gegen die Prädominanz der Form wendet sich entschieden, wenigstens theoretisch, jene Gruppe von Architekten und Studenten, die mit der Grazer Technischen Hochschule verbunden sind. Wenn man auch in den Projekten den gleichen Trend zu plastischen und räumlichen Attraktionen feststellen kann, so ist der Hintergrund dieser Arbeiten doch ein funktionalistischer, das heißt, es wird die bauliche Form als das Ergebnis einer Auseinandersetzung mit den für den Bau bestimmenden Faktoren angesehen. Diese komplizierte Auseinandersetzung

ist der Entwurfsprozess. Geteilt wird von dieser Gruppe der Optimismus in Bezug auf die Möglichkeiten der Umweltsveränderung und ihrer Beherrschung. Bernhard Hafner, einer der Exponenten der Gruppe, hat sich zu seiner Ausstellung (Graz, Juni 1966) auch ausführlich schriftlich geäußert. Viele dieser Gedanken können als charakteristisch für die ganze ‚Grazer Schule’ genommen werden: [...] Architekturen – noch so spezifisch und persönlichkeitsbezogen – werden auf ein ganzheitliches Strukturennetz projiziert und der Gemeinschaft der Gesamtheit unterworfen... Die Architektur des Gesamten ist wichtiger als Architekturen; so wird Architektur URBANE ARCHITEKTUR, vorerst Ausdruck des Bedarfes und der Geistigkeit der Gesellschaft, der Spannung zwischen persönlicher Freiheit [...] und kommunalem Erfordernis.“ [11]

Diese meines Wissens erste Erwähnung einer „Grazer Schule“ der Architektur ist in mehrerlei Hinsicht bemerkenswert. Erstens wird sie von einem Außenstehenden, aus Wiener Perspektive und in Abgrenzung zur damals profiliertesten Position der dortigen Architekturavantgarde, Hans Hollein, vorgenommen. Zweitens bezieht sie sich zwar auf Architekten und Studenten der Grazer Technischen Hochschule, aber offensichtlich nicht auf Ferdinand Schuster, den einzigen ihrer Architekturprofessoren, den Achleitner erwähnt. Drittens bezieht sich die „Grazer Schule“ auch nicht auf jene Generation, die in den 50er Jahren studiert hat und nun erste Aufträge realisiert, wie die Werkgruppe, Domenig und Huth. Als Vertreter der „Grazer Schule“ namentlich erwähnt wird nur der 27-jährige Hafner, im Abbildungsteil kommen neben ihm noch seine gleichaltrigen Studienkollegen Klaus

W. Gartler und Helmut Rieder vor. [12]

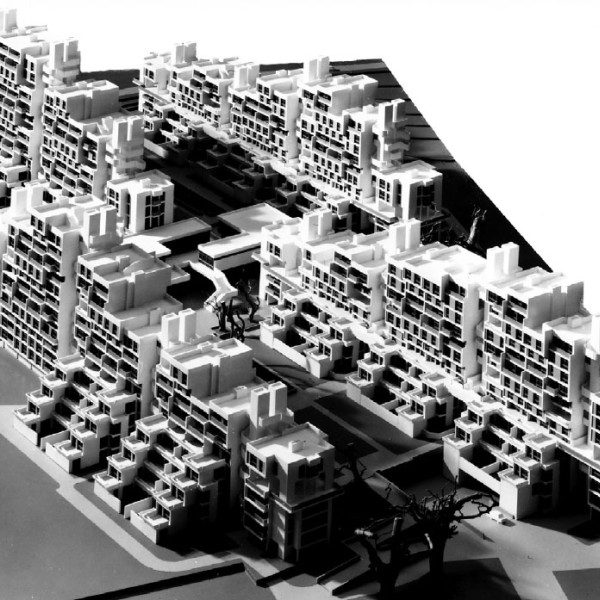

Hafner hatte wie Gartler und Rieder 1965 sein Diplom gemacht und 1966–1967 noch ein Masterstudium in Harvard angehängt. Die „Grazer Schule“ besteht 1967 also aus drei Endzwanzigern, die gerade erst ihr Studium abgeschlossen haben beziehungsweise noch weiter studieren. Wenn es einen „Lehrer“ dieser Schule gibt, dann ist es Hafner, der als ihr theoretischer Kopf und – wie wir gleich sehen werden – Organisator nach außen hin auftritt. Inhaltlich geht es dieser „Grazer Schule“ um eine Erweiterung des allzu sehr auf das Einzelgebäude fixierten Architekturbegriffs in Richtung urbaner (Mega-)Strukturen. Die Entwürfe bewegen sich in teils utopischen, teils realisierbaren Dimensionen, und siedeln sich im Kontext der internationalen Architekturavantgarde von Archigram bis Yona Friedman an. [13]

Der „Erfinder“ der „Grazer Schule“, der damals 37-jährige Friedrich Achleitner, ist zu dieser Zeit bereits die unangefochtene Autorität der österreichischen Architekturkritik. Zunächst an der Akademie der bildenden Künste als Architekt ausgebildet, gehört er mit H. C. Artmann, Konrad Bayer, Gerhard Rühm und Oswald Wiener der avantgardistischen „Wiener Gruppe“ (ca. 1954–1960) an, die mit ihren „Literarischen Cabarets“ die Happenings von Allan Kaprow und Wolf Vostell vorwegnimmt. [14] Neben seiner Karriere als Dichter beginnt er 1961 in der Abend-Zeitung eine Kolumne mit dem Titel „Bausünden“ und ein Jahr darauf in der Wiener Tageszeitung Die Presse die Rubrik „Neues Bauen, kritisch betrachtet“, [15] womit er eigentlich das Genre der Architekturkritik für die österreichische Presselandschaft wiederbegründet. Achleitners Texte, die sich durch hohe Fachkenntnis, ein kompromissloses Urteil und eine knappe, allgemein verständliche Sprache auszeichnen, gestalten den Aufbruch aus der akademisch angepassten Nachkriegsmoderne in entscheidender Weise mit. Spätestens mit der Publikation des ersten Bandes seines Opus magnum, der Österreichische[n] Architektur im 20. Jahrhundert, [16] gilt er nur mehr als der Achleitner, dessen Urteil geradezu kanonischen Status besitzt. Achleitners Bezeichnung einer Gruppe von Studenten als „Schule“ überrascht, weist aber im Wien der 60er Jahre ein besonders populäres Vorbild auf: 1947 hatte der Kunstkritiker Johann Muschik anlässlich der Besprechung der ersten Art-Club-Ausstellung eine Gruppe junger Studenten des magischen Realisten und Akademieprofessors Albert Paris Gütersloh als „Wiener Schule“ bezeichnet, ohne dass ihr Lehrer mitgemeint war. [17] Muschik betätigte sich in der Folge als rühriger PR-Agent dieser „Schule“, deren Namen er 1959 zur „Wiener Schule des phantastischen Realismus“ erweiterte. Der Schulbegriff traf insofern zu, als die „phantastischen Realisten“ in Abgrenzung von der damals vorwiegend antiakademischen und der Abstraktion verpflichteten Avantgarde eine altmeisterlich-akademische Malweise pflegten, die national wie international auf große Beachtung stieß. Mit wachsendem Erfolg erlangten die „Wiener Schüler“ ab 1968 vier Professuren an der Wiener Akademie der bildenden Künste, [18] wodurch sie erst recht schulbildend wirken konnten, sodass die zweite und dritte Generation phantastischer Realisten bald gegen 100 Adepten zählte. Als Achleitner den Begriff „Grazer Schule“ prägte, hatte die – ideologisch natürlich völlig anders geartete – „Wiener Schule“ gerade den Zenit ihres bald wieder erlöschenden Ruhmes erreicht; mit dem Schulbegriff zu hantieren lag im Wiener Kulturbetrieb also nahe. Anders als Muschik im Fall der „Wiener Schule“ verstand sich Achleitner aber nicht als Propagandist der Grazer; bei aller Sympathie bewahrte er immer eine kritische Distanz. „Grazer Schule“ fungierte für ihn als Differenzbegriff zu der ihm räumlich wie persönlich nahe stehenden Wiener Architekturszene; ein „Anderes“ wurde damit markiert, das es für den – wie damals allgemein üblich – mit großen Strömungen, Ismen und stilbegriffen hantierenden Kritiker zu klassifizieren galt.

Als 1969 in La-Chaux-de-Fonds, dem Geburtsort Le Corbusiers, eine Ausstellung über Österreichische Architektur 1960–1970 stattfindet, verfasst Achleitner für den Katalog wieder einen Überblicksbeitrag, [19] überlässt aber den beiden Wiener Architekten Herbert Prader und Franz Fehringer die Vorstellung der „nächsten Generation“. Zwar spricht Achleitner wieder von Schuster, Domenig und Huth, die in der Ausstellung auch mit Projekten vertreten sind, aber konsequenterweise nicht von einer „Grazer Schule“. Dies bleibt Prader und Fehringer vorbehalten, die eine zu Wien „ab 1965 parallele Entwicklung [...] an der TH Graz“ beschreiben: „Hier entwickelt sich eine, vor allem formal-logische, studentische ‚Schule in der Schule’ (Hafner, Rieder, Gartler, St. Florian, Turner [sic!], Fritz, Missoni u. a.).“ [20] Es folgen kurze Erwähnungen von Gartlers, Rieders und Hafners Turmstädten und Strukturmodellen sowie der Turmstädte des älteren Friedrich St. Florian (geboren 1931, Diplom 1958) und der Hinweis, dass Rieder nach Paris, Hafner in die USA und St. Florian nach Rom gegangen sind. Die „Grazer Schule“ hat sich also personell und auch generationsmäßig leicht erweitert; sie ist aber hinsichtlich ihrer Protagonisten, ihrem Ursprung – der TH Graz – und ihrer Ausrichtung Achleitners Definition treu geblieben.

Prader und Fehringer heben auch hervor, dass die „Grazer Schule“ über ein reichhaltiges theoretisches Programm verfüge, wenngleich sie nichts Gebautes vorweisen könne und sich aufgrund des Exodus ihrer Vertreter aufzulösen scheine: „Die ‚Grazer Schule’ war literarisch überaus fruchtbar (wenn auch oft sehr dunkel) im intensiven Bemühen um tragfähige neue geistige Fundierungen und Denkkonzepte und um eine neue Sicht gesellschaftlicher Zusammenhänge. Sie endet zwar scheinbar in einigen Ausstellungen, ihr Einfluß bleibt aber gegenwärtig, vor allem auf dem Gebiet des Formerdenkens als Ausfluss einer Neuformulierung der Bauaufgaben.“ [21]

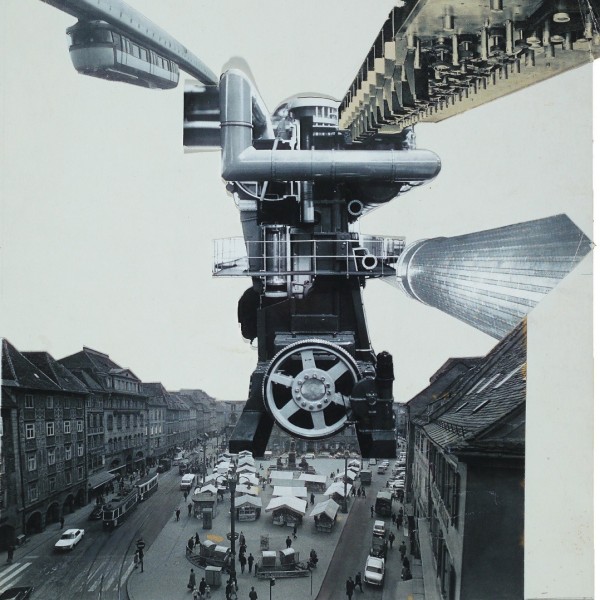

Im selben Jahr widmet Hans Hollein eine Doppelnummer des Bau, der damals wichtigsten Architekturzeitschrift Österreichs, den „neue[n] Konzeptionen aus Graz“. [22] Als Gastredakteur engagiert er den mittlerweile in Los Angeles lebenden Bernhard Hafner. Ohne Achleitners Terminus „Grazer Schule“ zu verwenden (der von außen gekommene Begriff ist ihm wohl zu kunsthistorisch und akademisch), konzentriert sich Hafners Zusammenstellung ausschließlich auf diese: auf an der Technischen Hochschule entstandene Studentenarbeiten aus den Jahren 1963 bis 1968. Die Anthologie startet mit einem Editorial von Hafner und zwei Kurztexten von Klaus W. Gartler, um dannProjekte von Gartler und Helmut Rieder auszubreiten, beginnend mit deren utopischer Vision einer vertikalen Stadt für Graz, gefolgt von Infrastrukturprojekten und mobilen Architekturen von Konrad Frey und Gerhart Fritz.

[10] Friedrich Achleitner, Aufforderung zum Vertrauen. Architektur seit 1945, in: Otto Breicha/Gerhard Fritsch (Hg.), Aufforderung zum Misstrauen. Literatur Bildende Kunst Musik in Österreich seit 1945, Salzburg 1967, 561–584.

[11] Ebd., 581.

[12] Ebd., 630 f. Vgl. die Kurzbiografien von Gartler, Hafner und Rieder in: Günther Feuerstein, Visionäre Architektur Wien 1958/1988, Berlin 1988, 225, 227 und 277.

[13] Vgl. dazu die Beiträge von Konrad Frey (130–150), Eugen Gross (214–225), Eilfried Huth (166–179) und Claudia Wrumnig (226–237) in diesem Band.

[14] Vgl. Peter Weibel, Die Wiener Gruppe/The Vienna Group. Ein Moment der Moderne. 1954–1960. Die Visuelle Arbeiten und die Aktionen. Österreichs Beitrag zur 47. Biennale von Venedig 1997, Wien-New York 1997.

[15] Vgl. Friedrich Achleitner, Vorwort, in: ders., Nieder mit Fischer von Erlach, Salzburg-Wien 1986, 9 f.

[16] Vgl. Friedrich Achleitner, Österreichische Architektur im 20. Jahrhundert. Ein Führer in drei Bänden, Bd. 1, Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Salzburg-Wien 1980.

[17] Johann Muschik, Die Vorschau des Art-Club, in: Österreichisches Tagebuch, 26.04.1947, zit. n. ders., Die Wiener Schule des phantastischen Realismus, Wien-München 1974, 59. Dazu und zum Folgenden vgl. Anselm Wagner, Eine Wiener Schule. Die „phantastischen Realisten“ als Medienphänomen, in: Andererseits: die Phantastik. Imaginäre Welten in Kunst und Alltagskultur, Ausst.-Kat. Oberösterreichische Landesmuseen Linz, Weitra 2003, 215–234.

[18] Rudolf Hausner wurde 1968, Anton Lehmden 1971, Wolfgang Hutter 1974 und Arik Brauer 1986 an die Wiener Akademie der bildenden Künste berufen.

[19] Friedrich Achleitner, Bemerkungen zum Thema ‚Österreichische Architektur’, in: Österreichische Gesellschaft für Architektur (Hg.), Österreichische Architektur 1960–1970, Ausst.-Kat. La-Chaux-de-Fonds, Wien 1969, o. P.

[20] Herbert Prader/Franz Fehringer, Die nächste Generation – Konturen – Tendenzen, in: ebd., o. P.

[21] Ebd.

[22] Bau. Schrift für Architektur und Städtebau 24 (1969), H. 4/5, 25.

Dieser insgesamt neun Seiten umfassende Part bildet gewissermaßen die Einleitung. Den 13 Seiten zählenden Hauptteil widmet Hafner seiner eigenen Arbeit, beginnend mit seinem Manifest Space, Time and Architecture? Raumzeit Architektur!, das er erstmals 1966 anlässlich seiner Ausstellung Struktureller Städtebau in der Neuen Galerie Graz veröffentlicht hat, gefolgt von seinen 1963 einsetzenden strukturalistischen „Archegrammen“, in die neben den eigenen auch Arbeiten von Gerhart Fritz, Horst Jürgen Lenz, Heidulf Gerngross, Helmut Richter und Horst Hönig eingebaut sind. Auf den letzten acht Seiten, die den Schluss des Heftes bilden, werden dicht gedrängt zahlreiche Entwürfe von Wolfgang Fritz Bergmann, Bernd Capra, Konrad Frey, Heidulf Gerngross, Peter Hellweger, Horst Hönig, Helmut Richter und Götz Sack-Therwal präsentiert. [23] Die letzte Seite des redaktionellen Teils nimmt Freys provokant utopischer Beitrag zur Volksbefragung über die Gestaltung der Rathausfassade in Graz ein, der auf Gartlers und Rieders vertikale Stadt am Beginn antwortet und auch der vorliegenden Publikation als Covermotiv dient.

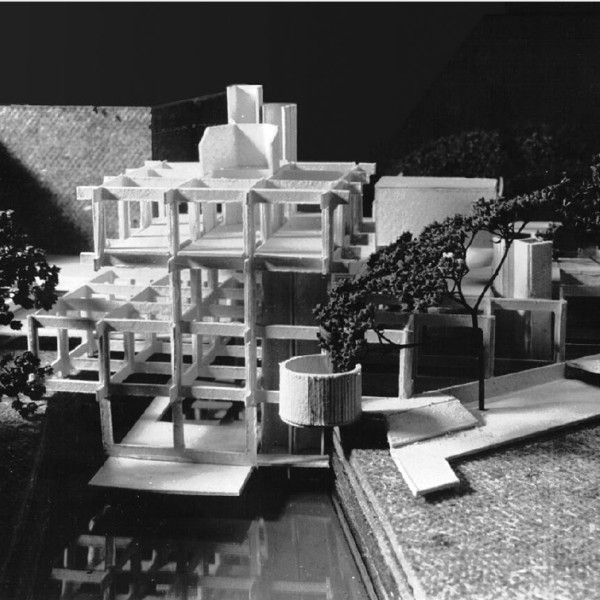

Die Graznummer des Bau stellt gewissermaßen das eigentliche Gründungsdokument der „Grazer Schule“ dar und enthält zunächst alles, was eine Schule ausmacht: einen Leiter (Hafner), Schüler (Architekturstudenten der TH Graz), eine Theorie (strukturalistische Raum-Zeit-Architektur) und eine Institution (die Architekturzeichensäle der TH Graz). Zugleich hat diese Schule aber bereits schon wieder aufgehört zu existieren, da ihre Mitglieder die Institution verlassen und Richtung Westen emigriert sind (Hafner, Capra, Gerngross, Richter und Hönig nach Los Angeles, Frey nach London, Rieder nach Paris). Hafners Darstellung seiner „Schule“ gleicht daher mehr einer Rekonstruktion, und er stellt im Editorial auch deren Intention dar: Es geht darum, seine „Schule“ nachträglich zu patentieren, um deren Ideen vor den meist älteren Nachahmern zu schützen, die in Graz geblieben sind und – im Gegensatz zur „Schule“ – aufgrund ihrer längeren Büropraxis bereits erste Erfolge vorweisen können, und zwar mit Projekten, die in Hafners Augen denen seiner „Schule“ allzu sehr ähneln. Obwohl die von ihm zusammengestellten Studentenarbeiten „meist erfolglos waren“, hat „die Entschlossenheit“ ihres „Angriffs zuletzt wenigstens etwas lokalen Einfluß auf kammersanktioniertes Architekturtum gehabt; meist äußerte er sich allerdings im Missverstehen der Entstehungsgesetze ‚unserer’ Projekte, speziell, in einem rein äußerlich-formalen Imitieren. Schließlich fand das Projekt Ragnitz der Planungsgruppe Domenig-Huth, das fundamentales Material der Ausstellung Struktureller Städtebau formal interpretierte, unlängst internationale Anerkennung.“ [24] Hafner empfindet das mit dem Grand Prix von Cannes prämierte Strukturprojekt Überbauung Ragnitz wohl als eine Art Plagiat, und er verweist auf die Ausstellungen von ihm und seinen Studienkollegen 1965 in Kapfenberg (Junge Architektur, geleitet vom TH-Graz-Professor Ferdinand Schuster) und 1966 in Graz (Struktureller Städtebau), um sich post festum das Urheberrecht für die „Strukturelle Architektur“ [25] der „Schule“ zu sichern. Domenig und Huth und die von Hafner nicht erwähnte Werkgruppe Graz sahen und sehen das naturgemäß anders; ihre Hinwendung zum Strukturalismus wäre nicht nur von ihren jüngeren Kollegen an der Hochschule, sondern genauso von deren gemeinsamer Inspirationsquelle, den Utopien von Yona Friedman und Archigram, ausgelöst worden. [26]

Die zweite Erfindung der „Grazer Schule“

In den späten 60er und den 70er Jahren befinden sich Lehrer und Schüler der „Grazer Schule“ also im „Exil“, während die daheim gebliebene ältere und jüngere Architektengeneration deren Erbe antritt. 1980 kehrt Hafner aus den USA zurück und muss nicht nur diese Weiterentwicklung zur Kenntnis nehmen, sondern auch, dass im selben Jahr mit Günther Domenig sein Antipode zum Professor an die Grazer TH berufen wird, um dort schulbildend zu wirken. Domenig hat zwar zusammen mit Huth einige Zeit lang mit Megastrukturen experimentiert, entwickelt sich aber immer mehr in Richtung eines individualistischen und expressiven Architekturverständnisses und leitet seine Entwürfe ähnlich wie die Wiener Künstlerarchitekten (Hans Hollein, Walter Pichler, Haus-Rucker-Co, ...) „nicht von der Stadt, sondern von der zeitgenössischen Skulptur“ ab, wie Peter Weibel 1996 schreibt. [27] Berühmteste Beispiele dafür sind in den 70er Jahren die Mensa der Schulschwestern in Graz-Eggenberg (1973–1977) und die Filiale der Zentralsparkasse in Wien-Favoriten (1975–1979). Auch wenn Domenig in späteren Projekten wie der Wohnanlage Neufeldweg (1989) [28] und dem Resowi-Zentrum der Grazer Universität (1993–1996) eine Megastruktur andeutet, in welche die Räume einge hängt sind, interessiert sie ihn in erster Linie aus formalästhetischen Gründen. Weibel ortet in Graz deshalb einen „Widerstreit zwischen formalistisch-gestischer und konzeptionell-methodischer Schule“, wobei erstere – namentlich erwähnt Weibel Michael Szyszkowitz und Karla Kowalski – im Laufe der 70er Jahre durch eine Reihe realisierter Bauten und das „Vakuum, das von den ‚Emigranten’ hinterlassen wurde“, die Oberhand gewinnt. [29] 1980 gilt auch insofern als Wendejahr, als es den Startschuss für das „Modell Steiermark“ im geförderten Wohnbau markiert, womit anspruchsvoller und innovativer Architektur großflächig zur Realisierung verholfen wird. [30]

1981 veranstaltet der steirische Landesverband der Zentralvereinigung der Architekten Österreichs im Grazer Künstlerhaus eine Ausstellung über Architektur aus Graz. Als Organisatoren beziehungsweise Redakteure des Katalogs treten Michael Szyszkowitz (Diplom 1970) und sein Mitarbeiter Ernst Giselbrecht (Diplom 1979) sowie der noch zu Hafners Generation gehörende Herbert Missoni (Diplom 1965) vom Team A auf. Letzteren hatten Prader und Fehringer zur „Grazer Schule“ gezählt; in Hafners Bau-Nummer war er aber nicht vertreten gewesen. Die über 50 TeilnehmerInnen der Künstlerhausausstellung umfassen nicht nur fast vier Generationen, sie decken auch so ziemlich alle architektonischen Strömungen ab, die es damals in Österreich gab. Von der „ersten Grazer Schule“ sind Frey, Gartler, Gerngross, Hellweger, Hönig und Richter dabei; Hafner fehlt. Von einer Gruppenidentität keine Spur – und diese Heterogenität zeigt auch ehrlicherweise das Titelbild, das einen leicht postmodern anmutenden, aber sonst spätmodernistischen Entwurf des Teams A zwei skulptural-organischen Zeichnungen von Günther Domenig und Michael Szyszkowitz gegenüberstellt. Die letztere Tendenz (die hier mit 2:1 führt) ist aber sicherlich die damals auffälligere und originellere gewesen, vor allem aus Wiener Perspektive, wo Domenigs Zentralsparkasse als unfriendly alien ihr tremendum et faszinosum verbreitete.

Friedrich Achleitner, der einen Katalogessay mit dem Untertitel Einige Behauptungen zur „Grazer Schule“ beisteuert, der bis heute als vermeintliches Gründungsmanifest der „Grazer Schule“ kursiert, vollzieht einen Kurswechsel von 180 Grad und definiert die „Grazer Schule“ komplett neu: Ihr eigentliches Charakteristikum sieht er nun in diesem skulpturalen Architekturbegriff! Es herrsche „generell ein starker ästhetischer Subjektivismus, expressiv in Formen- und Gebärdensprache, individualistisch selbst dort, wo es sich scheinbar um kollektive Planungsprozesse handelt“ [31] – und dies sind die zentralen kollektive Planungsprozesse handelt“ [31] – und dies sind die zentralen Eigenschaften, die bis heute mit der „Grazer Schule“ verbunden werden. Hafners Eingliederung des Individuellen in eine ganzheitliche Struktur, in der Achleitner 14 Jahre vorher das Charakteristikum der „Grazer Schule“ erblickt hatte, ist somit in ihr Gegenteil verkehrt worden. Wohl wissend, dass der Schulbegriff mit dem expressiven, latent theoriefeindlichen Subjektivismus schwer vereinbar ist, fügt Achleitner hinzu, Graz habe „sich, um es paradox auszudrücken, als Schuledas Antischulische bewahrt.“ [32]

Dass Achleitner den durch die Postmoderne aus der Mode gekommenen Strukturalismus dem Expressionismus opfert, hat wohl auch mit der allgemeinen künstlerischen Situation um 1980 zu tun, die mit dem Aufkommen der Neuen Wilden Malerei eine Neuauflage des Expressionismus erlebt und mit Hubert Schmalix und Erwin Bohatsch zwei wesentliche Grazer Vertreter und im Neue-Galerie-Leiter Wilfried Skreiner ihren hierzulande wichtigsten Förderer besitzt. 1981 vollzieht sich also die zweite Geburt der „Grazer Schule“ aus dem Geist der Neuen Wilden. Dies ist ein ganz klarer Fall von preposterous history, von Geschichtskonstruktion aus einer sehr gegenwartsbewussten Perspektive.

1983, als Achleitner den zweiten, unter anderem der Steiermark gewidmeten Band seiner monumentalen Österreichischen Architektur im 20. Jahrhundert herausgibt, wird dort die Neudefinition der „Grazer Schule“ fortgesetzt und durch den bis heute unbestrittenen Rang dieses Standardwerkes gewissermaßen kodifiziert. Dabei unterläuft dem sonst so akribisch genauen Architekturhistoriker ein kleiner, wenn auch bezeichnender Lapsus: So wird Ferdinand Schuster „zum kritischen Gesprächspartner [...] für jene revoltierenden Gruppen in den Zeichensälen der Technischen Hochschule, aus denen dann die sogenannte ‚Grazer Schule’ hervorging, die von Günther Domenig und Eilfried Huth bis zu Karla Kowalski und Michael Szyszkowitz reicht [...].“ [33] Die Tatsache, dass Domenig und Huth bereits 1959 beziehungsweise 1956 die Hochschule verlassen hatten und den erst 1964 an die Hochschule berufenen Schuster und seinen Dialog mit den „Zeichensaalrevolutionären“ rund um – den nun nicht mehr erwähnten – Hafner nur von außen beobachten konnten, fällt dem neuen Narrativ einer durchgehend expressionistischen Genealogie der „Grazer Schule“ zum Opfer. Dazu gehört auch die Hochstilisierung des studentischen Aufbruchs in den Zeichensälen zur „Revolution“ à la 68 – auch das ein Mythos, der sich bis heute hartnäckig hält, obwohl ihm gewichtige Zeitzeugen widersprechen. [34]

[23] Für die Mitteilung der im Bau nicht erwähnten Vornamen jener Architekten, die heute nicht mehr bekannt sind, danke ich Bernhard Hafner sehr herzlich.

[24] Bernhard Hafner, [Editorial], in: Bau. Schrift für Architektur und Städtebau 24 (1969), H. 4/5, 26.

[25] Ebd.

[26] Vgl. die Beiträge von Eugen Gross und Eilfried Huth in diesem Band.

[27] Peter Weibel, Zur steirischen Architekturszene. Zwischen Konzeption, Formalismus und Pragmatik, in: Alexandra Foitl/Christa Steinle (Hg.), Styrian Window. Ein Handbuch zur Gegenwartskunst der Steiermark, Graz 1996, 108–114, hier 108 f.

[28] Vgl. den Beitrag von Karin Tschavgova in diesem Band, 180–192.

[29] Weibel 1996 (wie Anm. 27), 109.

[30] Wie Anm. 28.

[31] Friedrich Achleitner, Mit und gegen Hauberrisser? Einige Behauptungen zur „Grazer Schule“, in: Zentralvereinigung der Architekten, Landesverband Steiermark (Hg.), Architektur aus Graz, Ausst.-Kat. Grazer Künstlerhaus, Graz 1981, 6 f, hier 7.

[32] Ebd.

[33] Friedrich Achleitner, Österreichische Architektur im 20. Jahrhundert. Ein Führer in drei Bänden, Bd. II, Kärnten, Steiermark, Burgenland, Salzburg-Wien 1983, 342.

[34] „Revolution in den Zeichensälen“, ebd., 118. Nach Achleitners Vorbild nennt auch Peter Blundell Jones ein ganzes Kapitel „The Studio Revolution“ (wie Anm. 2), zitiert aber redlicher Weise Aussagen von Konrad Frey und Eugen Gross, welche die Existenz einer Revolution in Abrede stellen beziehungsweise eine „Revolution in den Köpfen“ schon in den späten 50er Jahren beginnen lassen (ebd., 80, Anm. 1 und 2).

Bemerkenswert ist auch, dass Achleitner der „Grazer Schule“ nun meist das Adjektiv „sogenannte“ [35] voranstellt, so als wollte er sich von diesem unscharf gewordenen Begriff, den er selbst erfunden hat, nachträglich distanzieren, oder einmal mit „was immer das sein mag“ [36] als allzu vage abqualifiziert. Auf jeden Fall bilden für ihn das Revolutionäre, Expressive und Individualistische das Leitmotiv der offenbar zur Gruppen- und Schulbildung ungeeigneten „Grazer SchülerInnen“, sodass Achleitner den Schulbegriff nur als Paradoxie, als etwas „Sogenanntes“ aufrecht erhalten kann: „Während die Arbeiten der ‚Werkgruppe Graz’ [...] und des ‚Team A Graz’ [...] schon allein durch die Gruppenstruktur der Büros eher zu Ausgewogenheit und Synthese neigen, sind die Temperamente der sogenannten ‚Grazer Schule’ in einer Gegenposition zur akademischen Moderne. Dieses rebellische Potential hat heute bereits seine Geschichte und wurde schulbildend. Es entwickelte sich an der Funktionalismuskritik der frühen sechziger Jahre, an den städtebaulichen Utopien und orientierte sich zunächst an der Opposition gegen die Mies-van-der-Rohe-Schule, also am expressiv-plastischen ‚Brutalismus’ eines Walter M. Förderer oder an der fast rituell-kreativen Befreiungsarchitektur eines Christian Hunziker. Hier liegen wohl die Wurzeln für die expressiven ‚Personalstile’ (Domenig, Kowalski, Szyszkowitz) als auch für die sozialen Komponenten architektonischer Mitbestimmungsmodelle (Huth).“ [37]

Im Bemühen, die gesamte Grazer Architekturproduktion unter den Hut der „Grazer Schule“ zu bringen, muss für selbst so Gegensätzliches wie den architektonischen Gestaltungsverzicht des partizipativen Wohnbaus und den Gestaltungsdrang „expressiver Personalstile“ ein gemeinsamer Ursprung benannt werden.

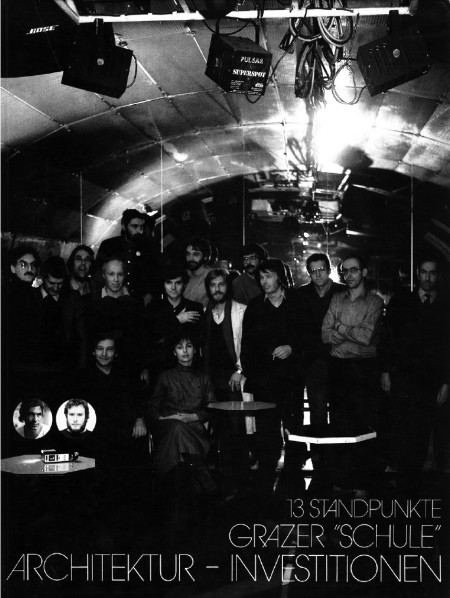

Qualitätsmarke ohne Eigenschaften oder Schule des Antischulischen

Als das Forum Stadtpark 1984 eine internationale, bis in die USA weiter gereichte Wanderausstellung zur Grazer Architekturszene organisiert, verwendet man zwar aus werbetechnischen Gründen das mittlerweile eingeführte Label „Grazer Schule“, setzt aber den unzutreffend gewordenen Schulbegriff unter Anführungszeichen: Architektur-Investitionen. Grazer „Schule“. 13 Standpunkte lautet der umständliche, einen wohl mühsamen Einigungsprozess widerspiegelnde Titel. Ansonsten wird nach außen Geschlossenheit demonstriert: Anstelle der vormals rund 50 sind jetzt nur mehr 13 Architekturbüros vertreten, unter ihnen nun auch Hafner sowie seine ehemaligen Mitstreiter Konrad Frey und Helmut Richter/Heidulf Gerngross. [38] Auf dem Katalogcover sind nicht mehr bunt gemischte Entwürfe zu sehen, sondern ein Gruppenbild mit Dame, um den Anschein zu erwecken, es würde wirklich eine Gruppe von ArchitektInnen geben, die sich „Grazer ‚Schule’“ nennt.

Dabei wollen einige der hier Beteiligten sehr bald vom Label „Grazer Schule“ nichts mehr wissen und verbindet viele von ihnen innige Feindschaft. Im Einleitungstext gibt man freilich zu, dass die ursprüngliche „Grazer Schule von Architekturprojekten“ durch ihren Exodus zum Verlust der Homogenität geführt habe und man deshalb von „einer ‚Grazer Schule’ der Architektur [...] unter diesen Umständen im Sinne einer gemeinsamen Architekturtheorie nicht mehr sprechen“ [39] könne: „Unsere Gruppe ist bewußt keine ‚Gruppe’. Das sind Rationalisten, Logiker und Ästheten; Magengrubenarchitekten; Demokraten, Mediakraten und Mediokraten, aber keine Führer und keine Geführten.“ Da sich selbst Achleitners Expressivitätskriterium als unzureichend erwiesen hat, wird nun ein spezifischer „Grazer Qualitätsanspruch“ und ein „geistiges Klima“ zur Essenz der „Grazer Schule“ erklärt. [40]

Ähnlich äußert sich auch Michael Szyszkowitz in seinem Beitrag zum 1. Österreichischen Architektentag desselben Jahres, in dem er auf die Ausstellung im Forum Stadtpark Bezug nimmt: Die Unterschiedlichkeit der einzelnen Standpunkte werde dadurch zum Ausdruck gebracht, dass man nur mehr die „Schule“ unter Anführungszeichen setze. „Dies deshalb, als man im Gegensatz zur Situation der Aufbruchstimmung der 60er Jahre und einer damals von Studenten propagierten Lehrmeinung, heute von geänderten Gemeinsamkeiten ausgehen muß. Waren es damals unsere heftigen und schnellen Reaktionen auf die internationalen Tendenzen [...] und waren die tragenden Merkmale die urbanen Utopien, und verbreitete sich fast homogen die Überzeugung von einer strukturalistischen Lösung, so präsentiert sich nun eine gemeinsame Position trotz individueller und vielfältiger Auslegung tatsächlich in anderen Bereichen: Einmal ist von der einstmals facettenreichen, jedoch allen gemeinsamen Architekturtheorieeine Art arteigener Qualitätsanspruch geblieben. (Er könnte als das traditionelle Element der Grazer Schule bezeichnet werden.)“ [41] Weiter führt Szyszkowitz als einziges inhaltliches, wenn auch negatives Kriterium das Freibleiben „von Architekturbegriffen der Postmoderne und anderer moderner Ismen, aber auch von jenen der Wiener Tradition“ an, [42] sowie auf persönlicher Ebene den gegenseitigen Respekt und das „kollektive [...] Arbeiten von Subjektivisten“ durch deren Engagement in der Zentralvereinigung der Architekten und im Forum Stadtpark. [43] Daraus lässt sich schließen, dass man trotz aller Differenzen wohl erkannt hat, dass man sich unter der eingeführten, wenn auch inhaltsleeren Qualitätsmarke ohne Eigenschaften gut verkaufen kann. Oder wie es Eilfried Huth heute formuliert: Man habe den umstrittenen Begriff „Grazer Schule“ für die Forumausstellung bewusst gewählt, um zu provozieren, denn „keiner wollte dazugehören, aber alle wollten dabei sein.“ [44]

Um der zunehmenden Kritik entgegenzutreten, wird für die dritte, erweitere Auflage der Architektur-Investionen wieder publizistische Schützenhilfe aus Wien geholt: Diesmal ist es nicht Friedrich Achleitner, sondern dessen Mitarbeiter Dietmar Steiner, der einen Essay beisteuert, in dem er die „Grazer Schule“ als eingeführte Marke verteidigt und ungeachtet des pluralistischen Selbstverständnisses ihrer Protagonisten den Ruf der Grazer als den „Neuen Wilden“ der Architektur auf Spitze treibt: So habe die „Grazer Schule [...] auch einen architekturpublizistischen ‚News’ Wert, ist ein wieder erkennbarer Markenartikel, mit den Attributen des Wilden, Antischulischen, Anti-Intellektuellen, Sprachlosen, Kämpferischen.“ [45] Diese Charakterisierung trifft – wenn überhaupt – nur auf Günther Domenig zu, den Steiner schon vorher in einer Rezension zum „Vater“ der „Grazer Schule“ ernannt hat. [46]

Das eklatante Auseinanderklaffen von Selbstbild und Fremdbild der „Grazer Schule“ zeigt, wie sehr sich der Begriff spätestens seit Mitte der 80er Jahre verselbständigt hat und aus der jeweilig aktuellen Perspektive beinahe beliebig mit Inhalten gefüllt werden kann. Steiner sieht die Grazer in ihrer „Wildheit“ etwa in der Nähe der später als Dekonstruktivisten bezeichneten Frank Gehry und Zaha Hadid, aber auch von Rem Koolhaas.

Eine konträre Position bezieht Peter Weibel, der 1996 erstmals die Gruppe um Hafner wieder in den Vordergrund stellt und ihr gegenüber den späteren Entwicklungen den Vorzug gibt. Mit ihrer „urbanistischen Architekturauffassung, die sich an dynamischen Systemen, also an der Stadt orientierte und nicht an vom Modell Haus ausgehenden archaischen Archetypen, begann eine Linie, die mit den später entstehenden Theorien der Komplexität, der Fraktale und des Chaos zum heute dominierenden Architekturparadigma wurde (Peter Eisenman, Rem Koolhaas, siehe ‚Delirious New York’, 1978).“ [47] Auch hier wird ein Bezug zum damals aktuellen Dekonstruktivismus hergestellt, der aber eine ganz andere, wesentlich systemorientiertere Bedeutung bekommt. Diese Argumentation fällt in Weibels allgemeine Agenda dieser Jahre, das progressiv-intellektuelle gegen das in den 80ern eher bevorzugte konservativ-expressive Österreich zu verteidigen; so zieht er etwa auch eine Parallele zwischen dem „intellektuellen Urbanismus“ der Hafnergruppe und der logik- und sprachanalytischen Grazer Schule der Philosophie rund um Rudolf Haller. [48]

[35] Achleitner 1983 (wie Anm. 33), 122, 342.

[36] Ebd., 131.

[37] Ebd., 342.

[38] Die weiteren TeilnehmerInnen sind Günther Domenig, Hermann Eisenköck, Volker Giencke, Ernst Giselbrecht, Eilfried Huth, Klaus Kada, Gerhard Kreutzer/Günther Krisper, Fritz Matscher/Irmfried Windbichler, Michael Szyszkowitz/Karla Kowalski und Heinz Wondra. Für Katalog und Plakat zeichnen Ernst Giselbrecht und Eilfried Huth, für die Ausstellung Hermann Eisenköck, Klaus Kada und Gerhard Kreutzer verantwortlich.

[39] urturm, Zur Situation, in: Architektur-Investitionen. Grazer „Schule“. 13 Standpunkte, Ausst.-Kat. Forum Stadtpark, Graz 1984, 6 f, hier 6.

[40] Ebd.

[41] Michael Szyszkowitz, Architektur aus Graz. Standpunkte aus der Grazer Schule, in: Bundes-Ingenieurkammer, Bundesfachgruppe Architektur (Hg.), Reflexionen und Aphorismen zur österreichischen Architektur. Idee, Konzeption, Zusammenstellung und Gestaltung: Viktor Hufnagl, Wien 1984, 205–213, hier 205.

[42] Ebd., 206.

[43] Ebd., 205.

[44] Eilfried Huth im Gespräch mit Anselm Wagner, Graz, 31.05.2012.

[45] Dietmar Steiner, in: Architektur-Investitionen. Grazer „Schule“. 13 Standpunkte, Ausst.-Kat. Forum Stadtpark, 3. Aufl. Graz 1986, o. P.

[46] Dietmar Steiner, „Grazer Schule“ oder „13 Standpunkte“? Auf jeden Fall: „Architektur-Investitionen“!, in: Wettbewerbe 39 (1984), 8. Als zweiten „Vater“ bezeichnet er Eilfried Huth, auf den die obige Charakterisierung aber gar nicht mehr zutrifft.

[47] Weibel 1996 (wie Anm. 27), 109.

[48] Ebd., 112.

Schulschluss

1993 muss Friedrich Achleitner feststellen, dass die „Grazer Schule“ der Vergangenheit angehört. Ohne zu erwähnen, dass der Begriff nicht nur von ihm stammt, sondern von ihm auch zweimal mit höchst unterschiedlichen Bedeutungen aus der Taufe gehoben worden ist, meint er in einer Mischung aus Verteidigung, Schuldbekenntnis und Entschuldigung: „Solche Namensgebungen entstehen oft zufällig, nebenbei, aus Verlegenheit oder aus dem Notstand, eine Abgrenzung vornehmen zu müssen. Für das Phänomen selbst sind sie meist irritierend, wenn nicht tödlich. Das berühmteste Beispiel gaben wohl Henry-Russel [sic!] Hitchcock und Philip Johnson mit ihrer Ausstellung ‚The International Style’, die Geburt eines Stiles war auch sein Begräbnis. Man kann also behaupten, daß solche Benennungen, so notwendig oder unnötig sie oft sind, gerade durch den Versuch einer Bestimmung die Auflösung ihres Gegenstandes betreiben.“ [49] Diese Auflösung hätten aber die Benannten selbst betrieben, seien doch 1981 bei der Ausstellung im Grazer Künstlerhaus 54, drei Jahre später im Forum Stadtpark nur mehr 17 Architekten beteiligt gewesen, von denen man heute einige „sicher nicht mehr zur ‚Schule’ rechnen würde.“ [50]

Dennoch unternimmt Achleitner ein letztes Mal den Versuch, die „Grazer Schule“ (die er jetzt lieber „Szene“ nennt) [51] zu definieren, wobei er jetzt nicht mehr dem Expressionismus das Primat zuerkennt, sondern die Schule in vier gleichberechtigte Klassen (Achleitner nennt sie „Fraktionen“) aufteilt: eine „funktional, sozial und bautechnisch orientierte Gruppe“ (Ferdinand Schuster, das Team A, die Werkgruppe Graz); eine regionalistische Gruppe; die „urbanen und technischen Utopisten, die Revoluzzer aus den Zeichensälen, [...] die auf ihren strukturellen Ansätzen beharren und dem Handschriftlichen gegensteuern“; und „schließlich die Individualisten“, die „in Eruptionen, Explosionen“ sich äußern. [52]

Der heiklen Frage der Chronologie weicht Achleitner aus – „Prioriätsstreitigkeiten“ würde jedes „Treibhausklima“ erzeugen. Eine „Wurzel der Grazer Schule“ liegt für ihn im „Realisierungsdruck oder Realisierungswillen dieser Tagträume“ – gemeint sind die utopischen Entwürfe aus den Zeichensälen. Die Überbauung Ragnitz von Domenig und Huth habe durch ihre „Nähe zur Realisierbarkeit“ erst jene „Schockwirkung“ ausgelöst, die nötig war, um aus den Visionen gebaute Realität werden zu lassen. [53] Mit dieser Konstruktion versucht Achleitner seine utopisch planende „erste“ mit der real bauenden „zweiten Grazer Schule“ zu verbinden, ohne sich abschließend den Hinweis auf die „sprichwörtliche ‚Sprachlosigkeit’“ und „Theoriefeindlichkeit“ der Grazer Architekten verkneifen zu können, deren „gepflegte[s] ‚Urlallen’ [...] an eine Art intellektuellen Hungerstreik“ [54] grenze. Damit hat einmal mehr das (Wiener) Klischee von den „wilden Steirerbuam“ den theoretischen Anspruch der ersten „Grazer Schule“ verdrängt.

[49] Friedrich Achleitner, Gibt es eine „Grazer Schule“? [1993], in: ders., Region, ein Konstrukt? Regionalismus, eine Pleite?, Basel u. a. 1997, 79–99, hier 79.

[50] Ebd.

[51] Ebd., 98.

[52] Ebd., 80.

[53] Ebd., 81.

[54] Ebd., 98.

IrriLelp

orlistat tablets side effects